最近、ニュースやメディアで「日本熊森協会」の活動が注目されています。

特に、メガソーラー問題などで意見を述べる室谷悠子会長について、「どのような人物なのだろうか」と関心を持つ人も多いのではないでしょうか。

室谷悠子氏のプロフィールや詳細な経歴、出身地、また京都大学(京大)出身でありながら、なぜ弁護士の道を選んだのか、その理由も注目されます。

さらに、弁護士として日弁連でも活動しつつ、日本熊森協会の会長として「奥山放獣」など物議を醸すこともある活動を続ける原動力や、子育てとの両立についても関心が集まっています。

この記事では、室谷悠子氏のプロフィールと経歴について、活動の原点である中学時代から現在に至るまで、詳しくまとめていきます。

- 室谷悠子氏の学歴や弁護士になるまでの経歴

- 日本熊森協会との出会いや会長就任の背景

- 弁護士としての日弁連での役割

- メガソーラー反対や奥山放獣といった主な活動内容

室谷悠子のwikiプロフィールと経歴の概要

まず、室谷悠子氏の基本的なプロフィールと、弁護士資格を取得するまでの学歴や経歴を紹介します。

その背景には、強い信念と行動力があることがうかがえます。

出身地は兵庫県尼崎市

室谷悠子氏は、1977年に兵庫県で生まれたとされています。

そして、詳細は後述しますが、彼女の活動の原点となったのが、兵庫県尼崎市立武庫東中学校時代です。

尼崎市は都市部や工業地帯のイメージが強いかもしれませんが、そのような場所で野生動物、特に「クマ」の問題に直面し、深く心を痛めたという点が注目されます。

ご自身の地元とも言える場所での体験が、その後の人生を決定づけたことは、非常に示唆に富んでいます。

京都大学から法科大学院への進学

室谷氏の学歴は、特筆すべき点です。

2000年に京都大学の文学部を卒業。さらに、2004年には同大学の文学研究科(社会学専攻)を修了されています。

通常であれば、研究者や関連する専門職の道に進むことが想定されますが、室谷氏は異なる道を選びます。

環境保護活動において「法律の壁」に直面したことをきっかけに、全く異なる法学の道へ進むことを決意されました。

そして、2008年には大阪大学高等司法研究科(法科大学院)を修了されます。

社会学の研究科を修了した後に、再び法科大学院を目指し司法試験に合格するという経歴は、並々ならぬ行動力と決意の固さを示しています。

室谷悠子氏の学歴・経歴(時系列)

公開されている情報を時系列でまとめます。

| 年 | 出来事 | 所属・機関 |

|---|---|---|

| 1977年 | 出生 | 兵庫県 |

| 2000年 | 卒業 | 京都大学 文学部 |

| 2004年 | 修了 | 京都大学 文学研究科 |

| 2008年 | 修了 | 大阪大学 高等司法研究科 |

| 2008年 | 合格 | 司法試験 |

| 2009年 | 登録 | 大阪弁護士会 |

なぜ弁護士になったのか?

これは多くの方が疑問に思う点でしょう。

京都大学で人文学や社会学を学んだ後、なぜ弁護士という分野に進んだのでしょうか。

その理由は、

という点にあるようです。

学生時代から深く関わっていた日本熊森協会の活動において、開発の差し止めや動物保護のルール策定を訴える中で、既存の法律や制度が大きな壁として立ちはだかったものと推察されます。

「思い」や「正論」だけでは社会は動かない。法的な根拠を持って、論理的に戦うための「武器」が必要である。

室谷氏はそう痛感し、「迷わず」法学への転向を決めたとされています。

一般的な弁護士が活動家になったのではなく、活動家としての使命を全うするために、後から戦略的に弁護士の資格を取得したという経緯が、彼女の行動原理を理解する上で重要です。

日弁連での役職とメガソーラー問題

弁護士としての室谷氏も、専門は一貫して環境問題です。

2009年に大阪弁護士会に登録されて以来、この問題に取り組んでいます。

特に注目すべきは、2024年から日本弁護士連合会(日弁連)の「公害対策・環境保全委員会 メガソーラー問題検討プロジェクトチーム」で副座長という要職を務めている点です。

(出典:日本弁護士連合会「公害対策・環境保全委員会」)

日弁連は日本の法曹界の中核をなす組織であり、そこのプロジェクトチームで「副座長」を務めることは、彼女の専門性が法曹界内部で高く評価されていることを示しています。

これは、日本熊森協会が現場で訴えている「メガソーラーによる森林破壊」の問題が、単なる局地的な運動ではなく、日本の司法界全体としても正式に検討すべき重要な環境・人権問題として認識されていることを意味します。

現場と法制度の中枢、両方の最前線で活動している点が特筆されます。

室谷悠子と子育ての両立

もう一つ注目すべき点として、室谷氏がこれら多忙な活動(協会会長+弁護士業務+日弁連の役職)を、子育てをしながら続けているという事実が挙げられます。

ご本人は「とても大変です」と率直に語られています。

特に印象的なのは、以下の言葉です。

「(制度的な配慮があっても)どこか遠慮して遠慮して生きている感じがあります」

これは、子育て中に限らず、現代社会における「息苦しさ」を示唆しているとも受け取れます。

彼女は続けて

「立場が弱い人や、ものが言いにくい人はもっと息苦しい気持ちで生きているのだろうな」

と、社会的な弱者全体への共感を寄せていると報じられています。

単に自然保護だけを目的とするのではなく、その先にある

「『みんなで生きていく社会』が作れたら」

という目標を掲げている点に、彼女の活動の人間的な深さが表れていると言えるでしょう。

日本熊森協会に関する室谷悠子の経歴

室谷悠子氏のプロフィールと経歴は、日本熊森協会(くまもり)の存在と不可分です。

彼女は単なる代表者ではなく、その創設運動の原点から深く関わる中心人物の一人です。

活動の原点は中学時代

室谷氏と熊森協会の出会いは、中学2年生の時、1992年にさかのぼります。

兵庫県尼崎市立武庫東中学校の理科の授業で、当時の教師であった森山まり子氏(後の初代会長)が、ある新聞記事を自主勉強のテーマとして取り上げました。

その見出しは衝撃的なものでした。

「オラ、こんな山嫌だ 雑木消え腹ぺこ、眠れぬ 真冬なのに里へ…射殺 ツキノワグマ環境破壊に悲鳴」

この記事に象徴されるクマの現状に、当時10代だった室谷氏は深く心を痛めたとされています。

食料がなく、生きるために人里へ下りては「害獣」として射殺されるという現実に、強い問題意識を抱きました。

この「胸が痛い」という強烈な共感が、彼女の活動の全ての原点であり、現在も持ち続ける核心的な哲学となっています。

彼女と友人たちは、署名活動や知事への直訴など、具体的な行動を起こしていきました。

「環境破壊がクマだけでなく自分たちの将来を揺るがす事態になっている」という危機感を、中学時代にすでに抱いていたという事実は、彼女の先見性と行動力を示しています。

日本熊森協会の会長に就任

中学時代の原体験から活動に関わり、室谷氏が大学生になった時期に、恩師である森山氏の呼びかけで、この運動は正式な組織「日本熊森協会」として結成されます。

室谷氏は、この「立ち上げ」にも参加した創設メンバーの一員でした。

そして2018年9月、創設者であり恩師でもある森山まり子氏の後を継ぎ、日本熊森協会の第2代会長に就任しました。

これは単なる人事異動ではなく、外部から招聘された専門家が就任したわけではありません。

運動の黎明期から理念を共有する「教え子」であり「創設メンバー」が、その哲学を受け継いだ形であり、正統な継承と言えます。

森林荒廃とメガソーラー反対活動

室谷会長が率いる熊森協会が現在、最も力を入れている問題の一つが、メガソーラーによる森林破壊です。

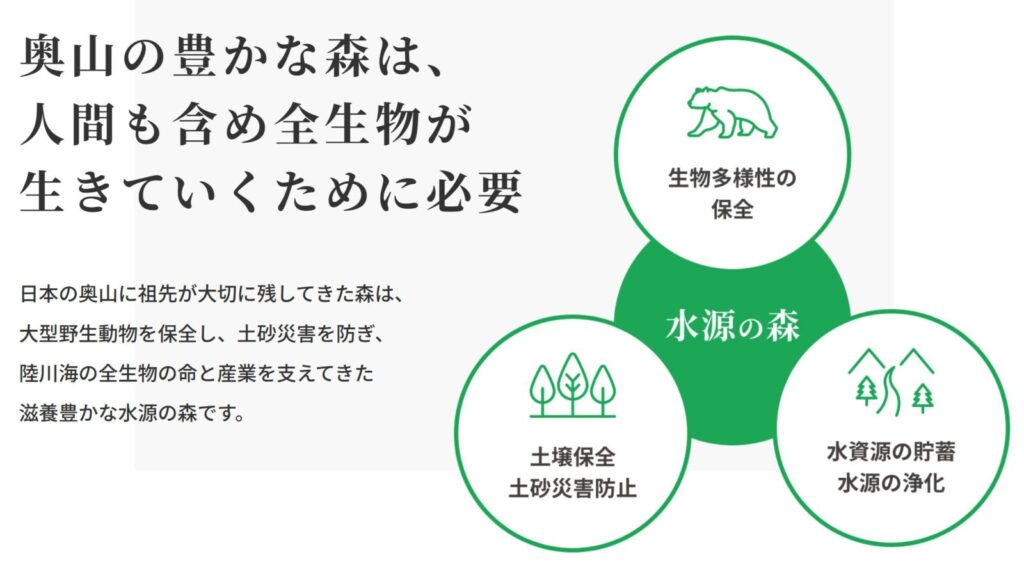

協会は、日本の森の現状を厳しく指摘しています。

「森林大国」とは呼ばれるものの、実態は戦後に植林されたスギやヒノキといった針葉樹の人工林が大部分を占めます。

それらが手入れ不足で放置され、クマの食料となるドングリなどの実のなる広葉樹が乏しい「緑の砂漠」状態にある、と主張しています。

クマが人里に出没する根本原因は「山の飢餓」である、というのが協会の一貫した主張です。

それにもかかわらず、野生動物にとって最後の砦(とりで)とも言える「わずかに残った豊かな自然林」までが切り拓かれ、メガソーラーや巨大風力発電所が建設されている現状を、協会は強く批判しています。

「再生可能エネルギー」という名の環境破壊

協会は、これらの事業を「再生可能エネルギーという聞こえのいい言葉」と呼び、その実態は「外資や投資家の利益のため」であると厳しく指摘しています。

さらに、問題は野生動物の生息地破壊だけにとどまりません。

- 山の尾根を削るような大規模開発による「土砂災害」のリスク増大。

- 森林の保水機能が失われることによる「水源の枯渇」。特に井戸水に生活を頼る集落にとっては、死活問題となり得ます。

これは「グリーンエネルギーの推進」と「生物多様性・森林保全」とが対立する、現代の難しい問題軸を象徴しており、協会は明確に森林保全の立場を表明しています。

物議を醸す奥山放獣ポリシー

熊森協会の活動において、特に社会的な議論を呼び、時には「物議を醸す」と報じられるのが

これは、人里に出没して捕獲されたクマを、殺処分(駆除)するのではなく、生きたまま「奥山」(人間の生活圏から離れた深い森林地帯)へ運搬し、再放獣すべきだという主張と活動です。

協会の主張:「クマは被害者」

協会のスタンスは明確であり、クマは本来臆病な動物であるとしています。

人を害そうとしているのではなく、人間に追い詰められて「恐怖を感じて」パニックに陥っている「被害者」である、という視点です。

そのため、花火や大音響で威嚇し、大勢で取り囲む従来の対応は「恐怖を与える一番の禁じ手」であり、かえって人身事故を誘発する原因だと批判しています。

2023年に秋田県で親子グマが小屋に逃げ込んだ事案では、協会の支部長が現地に赴き、殺処分しないよう放獣を求めたと報じられています。

行政・専門家からの反論

一方で、このポリシーに対しては、現実的な観点からの反論も根強く存在します。

主な反論と協会の再反論

| 反論(行政・専門家など) | 再反論(日本熊森協会) |

| 回帰性の問題:放獣しても、GPS調査などで元の捕獲場所(人里)へ回帰してしまう例が報告されている。 | 回帰しない例もある。一部の回帰例をもって「放獣しない」という選択肢を最初から排除すべきではない。 |

| 社会的な障壁:放獣先の新たな土地において、地権者や地域住民の理解を得ることが社会的に困難である。 | 理解を得る努力をせず「最初からそう決めてかかるのは行政の怠慢である」と批判している。 |

この対立は、単なる野生動物の管理手法(駆除か放獣か)をめぐる技術的な対立に留まりません。

それは、クマを「公衆安全を脅かすリスク」として管理対象と見なす視点と、「人間の活動によって生息地を奪われた被害者」であり「救うべき個体」と見なす視点という、根本的な「世界観の衝突」を反映しています。

もちろん、人命に関わる可能性のある非常にデリケートな問題であり、簡単な答えを出すことは難しい問題です。

こうした対応は、高度な専門的知見と現場の状況判断が求められます。

最終的には、地域の安全を第一に、専門家や行政の慎重な判断に従うことが重要であると考えられます。

活動家と弁護士という二つの顔

室谷氏は、自身の性格を「問題があればはっきり言える質」と分析されているそうです。

彼女の強みは、まさにこの二面性にあると言えるでしょう。

中学時代から一貫する、動物や社会的弱者に対する「胸が痛い」という熱い共感(活動家としての情熱)。

そして、その問題を法的な土俵で解決するために、冷静に法律理論を構築し、論理的に主張する論理性(弁護士としての戦略)。

この「情」と「理」の二つの側面を持ち合わせていることが、室谷悠子氏という活動家を強力な存在たらしめている要因です。

現場の「共感」や「叫び」を、単なる陳情や抗議活動で終わらせず、法規制や政策提言という社会的な「言語」に翻訳し、制度の変革を目指す力を持っている。

これが彼女の最大の強みであると分析できます。

室谷悠子のプロフィールと経歴の総括

ここまで、室谷悠子氏のプロフィールと経歴について、詳しく見てきました。

中学時代の純粋な「共感」を原点とし、その揺るぎない使命を果たすために、京都大学大学院から法科大学院へ進み、弁護士という「武器」を取得する。

そして、自らが創設メンバーの一員である日本熊森協会の会長として、今も最前線で活動を続けています。

彼女の経歴は、まさに「クマを守る」という一つの信念によって貫かれていることが分かります。

メガソーラー問題や奥山放獣ポリシーなど、彼女の活動や協会の主張は、時に強い批判や反論を受け、社会的な議論の的となることもあります。

しかし、その根本には一貫して「立場の弱いものへの共感」と「みんなで生きていく社会」への強い願いが存在していることも事実です。

彼女の妥協のない活動は、現代社会に生きる私たちに対し、「本当の豊かさとは何か」「経済発展と自然との共生はどうあるべきか」という、非常に重く、しかし避けては通れない根本的な問いを投げかけていると言えるでしょう。

野生動物の管理、エネルギー問題、そしてそれらに関わる法律や制度は、非常に複雑で専門的な知識が要求されます。

熊との共生は可能なのでしょうか。

今後のご活躍を期待します。