奈良の世界遺産として名高い春日大社は、朱塗りの社殿が美しい、強力な神々を祀るパワースポットです。

なぜこの場所に壮麗な社が建てられたのか、そしてどのような神様が祀られているのでしょうか。

この記事では、春日大社の創建者、祀られる神々の正体とご利益、そして訪れる前に知っておきたい歴史や見どころを紐解いていきます。

春日大社は誰が建てた?創建の中心人物と作られた理由

春日大社の創建には、奈良時代の朝廷で絶大な権力を持っていた藤原氏が深く関わっています。

一人の人物だけでなく、天皇の命令と藤原一族の強い願いが結びついて建立されました。

創建を命じた天皇と実行した藤原氏

春日大社の創建が正式に行われたのは、奈良時代後期の768年(神護景雲2年)のことです。

当時の女帝であった第48代・称徳天皇が、国の安泰を願って「勅命(ちょくめい)」、つまり天皇の命令として社殿の造営を指示しました。

この国家的な事業の実行責任者として白羽の矢が立ったのが、左大臣であった藤原永手(ふじわらのながて)です。

藤原永手は、藤原氏の中でも最も栄えた北家の長であり、政治家として優れたバランス感覚を持つ人物でした。

彼は天皇の命を受け、一族の総力を挙げてこの地に壮麗な社殿を造営したのです。

つまり、春日大社は「称徳天皇の勅命により、藤原永手が創建した」というのが直接的な答えになります。

なぜ建てられたのか?二つの大きな目的

では、なぜ藤原氏はこれほど立派な神社を建てる必要があったのでしょうか。

その背景には、大きく分けて二つの目的がありました。

- 平城京の守護と鎮護国家(ちんごこっか)

奈良時代、日本の首都は平城京にありました。

春日大社が鎮座する御蓋山(みかさやま)は、平城京の東に位置し、鬼門を守る重要な場所と考えられていました。

ここに強力な神々を祀ることで、都と国全体を災いから守り、平和と安泰をもたらす「鎮護国家」を祈願したのです。

※「鎮護国家(ちんごこっか)」とは、仏教の教えや仏法によって国家を鎮め、安泰に護るという思想 - 藤原氏一族の繁栄祈願

春日大社は、藤原氏の「氏神(うじがみ)」を祀る神社でもあります。

氏神とは、その一族の祖先神や守護神のことです。

自らのルーツとなる神々を篤く祀ることで、藤原氏一族が末永く繁栄し、朝廷での権力を維持し続けることを願う、極めて重要な意味合いを持っていました。

春日大社の存在は、藤原氏の権威を全国に示す象徴でもあったのです。

創建の土台を築いた藤原不比等

藤原永手が社殿を造営する約60年前、平城京遷都(710年)の頃から、春日大社創建の構想は始まっていました。

その土台を築いたのが、永手の祖父にあたる藤原不比等(ふじわらのふひと)です。

藤原氏繁栄の礎を築いた不比等は、一族の氏神を祀るのにふさわしい神聖な場所として、この御蓋山を見出しました。

そして、一族のルーツである常陸国(現在の茨城県)の鹿島神宮から、氏神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)をこの山にお迎えし、祭祀を行ったのが春日信仰の始まりとされています。

この不比等による聖地の選定がなければ、現在の春日大社はなかったかもしれません。

春日大社はいつ建てられた?創建までの歴史

春日大社の歴史は、奈良の都・平城京の歴史と深く結びついています。

聖地としての始まりから、壮麗な社殿が完成するまでの道のりを見ていきましょう。

710年頃:藤原不比等による聖地の選定

日本の首都が奈良の平城京に移された710年頃、藤原不比等は新しい都の守護と一族の繁栄を祈るため、神聖な御蓋山を祭祀の中心地と定めました。

この時、藤原氏の祖先神である武甕槌命を鹿島神宮からお迎えしたことが、春日大社の起源とされています。

この時点ではまだ大規模な社殿はなく、山そのものを神体として祀っていました。

768年:社殿の造営と春日大社の始まり

それから約60年の時を経て、神護景雲2年(768年)、称徳天皇の勅命を受けた藤原永手によって、御蓋山の中腹に現在の規模の社殿が初めて造営されました。

この年が、春日大社の公式な創建年とされています。

この時、鹿島神宮の武甕槌命に加え、香取神宮と枚岡神社からも神々をお迎えし、四柱の神を祀る体制が整いました。

平安時代以降の発展

平安時代に入ると、藤原氏が摂政・関白として朝廷の権力を掌握するのに伴い、春日大社の地位も飛躍的に向上しました。

天皇家からも篤い崇敬を受け、伊勢神宮や石清水八幡宮などと並ぶ重要な神社と位置づけられました。

また、隣接する藤原氏の氏寺・興福寺と一体化し、「神仏習合」の信仰が広まります。

神様は仏が姿を変えて現れたものだとする考え方で、春日大社の神々は興福寺の仏と同一視され、多くの信仰を集めました。

この強い結びつきは、明治時代の神仏分離令まで続きました。

春日大社になんの神様が祀られている?四柱の神々とそのご利益

春日大社には、それぞれ異なる由緒を持つ四柱の神様が祀られています。

この四柱の神々を総称して「春日神(かすがのかみ)」または「春日皇大神(かすがすめおおかみ)」と呼びます。

いずれも日本の神話において重要な役割を果たした、非常に強力な神々です。

春日神と総称される四柱の神々

御本殿は四つの社殿が連なる「春日造」という様式で建てられており、それぞれの社殿に一柱ずつ神様が祀られています。

| 社殿 | 御祭神 | 出自の神社 | 主な神格 |

| 第一殿 | 武甕槌命(たけみかづちのみこと) | 鹿島神宮(茨城県) | 雷神、武神、勝利の神 |

| 第二殿 | 経津主命(ふつぬしのみこと) | 香取神宮(千葉県) | 剣の神、武神 |

| 第三殿 | 天児屋根命(あめのこやねのみこと) | 枚岡神社(大阪府) | 藤原氏の祖神、知恵の神 |

| 第四殿 | 比売神(ひめがみ) | 枚岡神社(大阪府) | 天児屋根命の后神 |

武甕槌命(たけみかづちのみこと) – 勝利と決断の神

第一殿に祀られる主祭神です。日本の国づくり神話において、天照大御神の命令を受け、出雲の国譲りを成功させた武勇の神として知られています。

雷や剣を神格化した神様であり、その圧倒的な力から国家鎮護や武道、勝負事にご利益があるとされています。

春日大社創建の際、茨城県の鹿島神宮から白い鹿に乗って御蓋山にやって来たと伝えられており、これが奈良の鹿が神の使い「神鹿(しんろく)」とされる由来です。

経津主命(ふつぬしのみこと) – 道を切り拓く剣の神

第二殿に祀られる神様で、千葉県の香取神宮からお迎えしました。

武甕槌命とともに国譲りを成し遂げた神様で、刀剣の持つ霊的な力を象徴しています。

物事を断ち切る力を持つとされ、災難除けや悪縁切り、そして新たな道を切り拓く勝負運のご利益があると信仰されています。

天児屋根命(あめのこやねのみこと) – 知恵と言葉の神

第三殿に祀られるのは、藤原氏(中臣氏)の直接の祖先とされる神様です。

天照大御神が天岩戸に隠れた際に、祝詞(のりと)を奏上して岩戸を開くきっかけを作ったことから、知恵や言霊(言葉の力)、学業成就、技芸上達の神として崇められています。

比売神(ひめがみ) – 縁結びと家庭円満の女神

第四殿には、天児屋根命の后神(妻)である比売神が祀られています。

夫婦神が一緒に祀られていることから、夫婦円満や縁結び、子孫繁栄など、家庭に関する願いを叶えてくれるとされています。

このように春日大社は、国を守る武神から一族の祖神、そして家庭を守る女神まで、多様なご利益を持つ神々が集う、まさに「神様オールスター」のようなパワースポットなのです。

春日大社の見どころ簡単ガイド

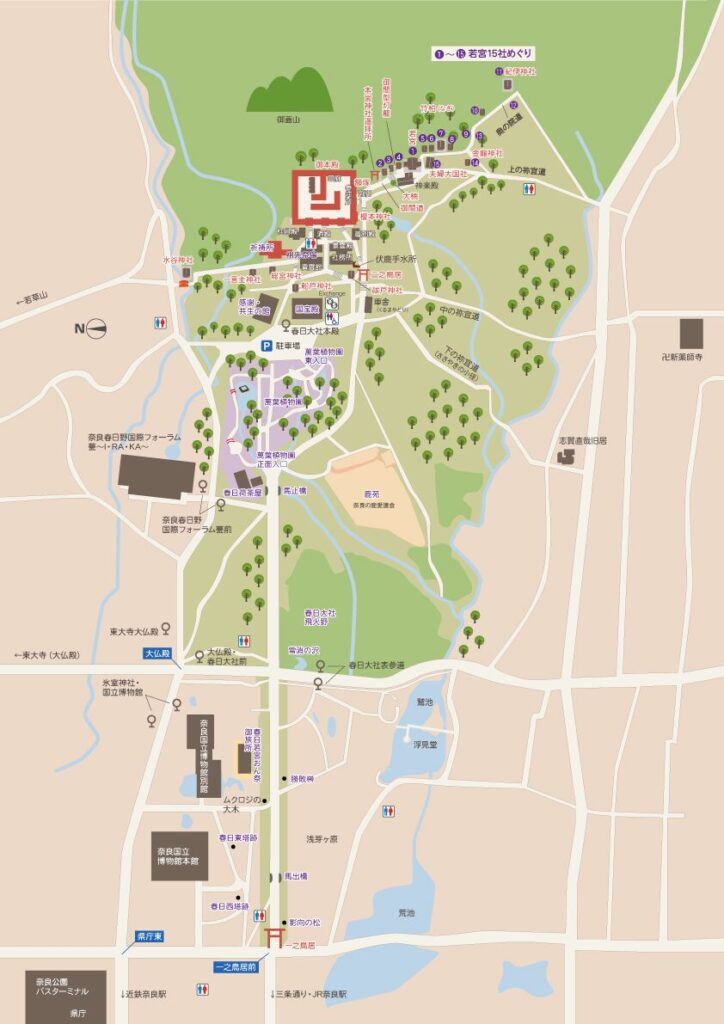

春日大社は御本殿だけでなく、広大な境内全体に歴史と自然が調和した見どころが点在しています。

参拝の際にぜひ立ち寄りたいスポットを簡単にご紹介します。

朱色が鮮やかな御本殿

南門をくぐると、目の前に広がる朱塗りの回廊と社殿の美しさに圧倒されます。

本殿は「春日造」と呼ばれる日本最古の神社建築様式の一つで、国宝に指定されています。

約20年に一度、社殿を修復・新調する「式年造替(しきねんぞうたい)」によって、創建当初の輝きが今に伝えられています。

日本一の数を誇る燈籠

春日大社を象徴するのが、境内にある約3,000基もの燈籠です。

参道脇に並ぶ石燈籠と、回廊に吊るされた釣燈籠があり、その数は日本一と言われています。

これらの多くは、古くから人々が祈りを込めて奉納したものです。

毎年2月の節分と8月14・15日には、全ての燈籠に火が灯される「万燈籠(まんとうろう)」が行われ、境内は幻想的な光に包まれます。

回廊内にある「藤浪之屋(ふじなみのや)」では、この幽玄な雰囲気を年間通して体験できます。

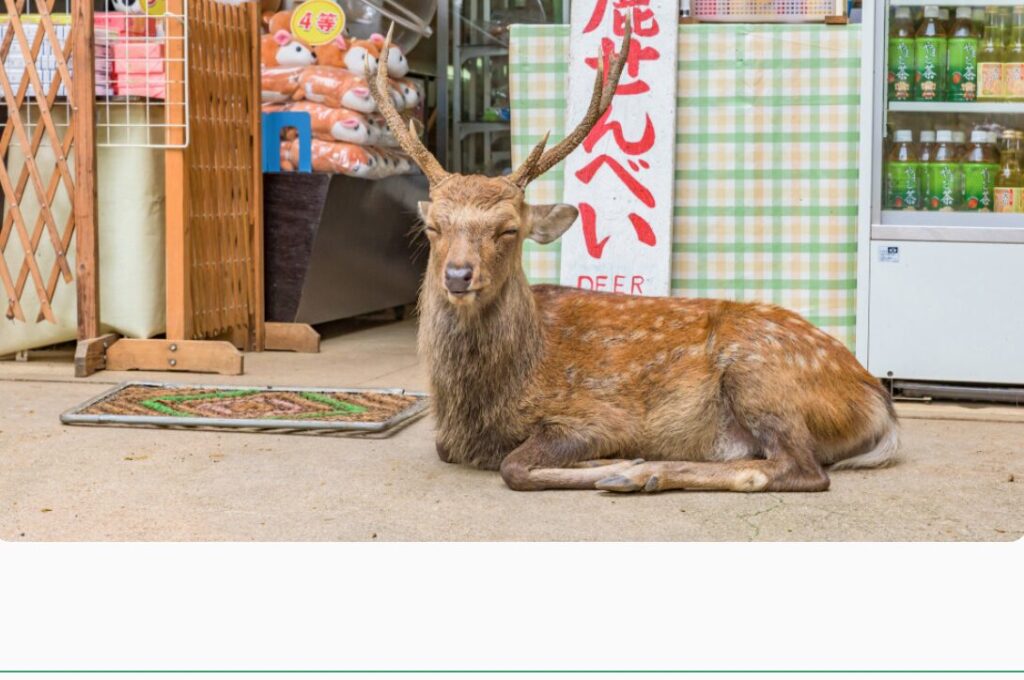

神の使い「奈良の鹿」

春日大社の境内や奈良公園を自由に歩き回る鹿は、単なる動物ではありません。

主祭神である武甕槌命が白鹿に乗ってやってきたという伝説から、神様の使い「神鹿」として古くから大切に保護されてきました。

人懐っこい鹿とのふれあいは、奈良ならではの貴重な体験です。

豊かな自然と摂社・末社

春日大社の背後に広がる「春日山原始林」は、古代から狩猟や伐採が禁じられてきた神聖な森で、手つかずの自然が残る国の特別天然記念物です。

境内には、縁結びで人気の「夫婦大国社(めおとだいこくしゃ)」や、800年以上続く「春日若宮おん祭」で知られる「若宮神社」など、様々なご利益のある摂社・末社が点在しており、あわせて巡るのもおすすめです。

まとめ

最後に、春日大社について重要なポイントを5つにまとめます。

- 春日大社は、奈良時代の768年に称徳天皇の命を受けた藤原永手によって建てられました。

- 創建の目的は、平城京の守護という公的な役割と、藤原一族の繁栄を祈願する私的な役割を兼ね備えていました。

- 祀られているのは武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売神の四柱で、これらを総称して「春日神」と呼びます。

- 国譲りを成功させた武神や藤原氏の祖神など、強力な神々が集められており、国家安泰から縁結びまで幅広いご利益があるとされています。

- 朱塗りの美しい本殿や約3,000基の燈籠、神の使いとされる鹿など、多くの見どころを持つ世界遺産です。