奈良市議会議員の松下こうじ氏について、その経歴や政治活動、そして「日本維新の会」や「日本保守党」との関係性は、しばしば議論の的となってきました。

松下こうじ氏の人物像と政治的立ち位置について、詳細な情報をもとに解説します。

松下こうじ氏の経歴と信念の源泉

松下こうじ氏は、奈良市議会議員として地域社会に貢献する政治家です。

彼の政治への情熱と揺るぎない信念は、幼少期の極めて個人的な経験に深く根差しています。

3歳年下の弟が先天性の心身障がいを持って生まれたという事実は、彼にとって人生の大きな転換点となりました。

共働きで多忙な両親に代わり、幼い頃から弟の面倒を見る日々の中で、彼は自然と弱い立場の人々への深い共感と、社会の不公平や不条理に対して強い心で立ち向かう自己犠牲の精神を育んだと語っています。

この経験が、彼の政治活動の原動力であり、彼の政策や行動の根底にある「皆が幸せになる世の中を創る」という強い思いを形成しました。

幼少期から政治家を志すまでの軌跡

松下氏のキャリアパスは、一般的な政治家とは異なる独特な歩みを見せています。

12歳までの彼は、再生医療分野でノーベル賞を受賞するという壮大な夢を抱き、医学研究の道を志していました。

しかし、その志は14歳の時に大きな方向転換を経験します。

1985年のプラザ合意を契機に日本がバブル経済へと向かい、その後に訪れる長期デフレ社会、すなわち「失われた20年」を予見したのです。

この国家的危機感ともいえる洞察が、彼を科学の世界から政治の世界へと導きました。

彼は、幼少期から肌で感じていた「政治のあり方」や「行政運営の不備」こそが国の根本的な課題であると確信し、医学で個人の命を救うだけでなく、政治の力で社会全体を変革し、全ての人々が幸福に暮らせる世の中を創ることを自身の使命と定めました。

この決断が、彼の現在の政治家としてのアイデンティティを確立する第一歩となりました。

壮大なる地方首長選への挑戦と政策構想

松下氏はこれまで、その政治的信念を形にするべく、複数の地方首長選挙に果敢に挑戦してきました。

彼の提唱する政策は、その壮大さゆえに「現実離れしている」と評されることも少なくありませんでしたが、彼のビジョンは常に明確で一貫していました。

- 1999年 大阪市長選挙:

当時27歳という異例の若さで、松下氏は大阪市長選挙に立候補しました。

この時の彼の政策は、まさに度肝を抜くものでした。

彼は「世界首都大阪」構想を提唱し、その中核として、当時「アップルコンピュータ」(現在のApple Inc.、時価総額は当時約1兆円から2015年には約83兆6000億円に急成長)を大阪市が買収し、市有の大阪ワールドトレードセンタービルディングに本社を置くことで、大阪を世界中の情報が集まる情報技術の中心地にするという大胆な計画を打ち出しました。

さらに、東経110度CSデジタル放送(旧スカパー!e2)を大阪発の全国放送とし、大阪市に「キー局」を置く国際的メディア事業の展開も提案。

これらは、まさに世界をリードする「情報都市・大阪」を目指すものでした。 - 2001年 長野市長選挙:

続く2001年には、当時28歳で長野市長選挙に立候補しました。

ここでも彼の政策は革新的でした。

長野市を政令指定都市とする市町村合併を推進し、英語を公用語化する「英語圏構想」と、米国のシリコンバレーになぞらえた「長野バレー構想」を提唱しました。

具体的には、世界最先端の医工連携研究機関を傘下に置く長野市立大学医学部を中心とする学術研究都市を目指し、キャンパスを持たないで、リベラルアーツ(国際教養)に基礎を置いた、海外とのコミュニケーション能力を重視したカリキュラム編成を特徴とする国際教養大学の設立を計画。

医学部および大学病院を長野駅前に信州大学と共同設置し、医工連携研究で遠隔手術分野などで世界をリードする研究機関とすることを目指しました。

また、「英語圏構想」実現の基盤として、全寮制での英語教育を義務教育で導入する長野市独自の教育も提唱しました。 - 2005年 大阪市長選挙:

2005年、当時の關淳一大阪市長が突然の辞職・立候補したことを受け、松下氏は義憤に駆られ大阪市長選挙に再び出馬しました。

「投票は子供への愛のメッセージ」と訴え、投票行動の重要性を啓発する運動を展開しました。

この時期には、国政における二大政党制の定着という議論があり、地方政治にも政治的対立構造が必要であるという考え方が生まれていましたが、松下氏は、地方政治には安定性が必要であり、首長のリーダーシップと議会制民主主義という二元代表制によって「市民の為の政策」を立案・執行することが必要であると訴え、経営委員会方式での市政運営を提唱しました。

これらの選挙活動における彼の政策は、そのあまりの壮大さゆえに「現実離れしている」「絵空事だ」と揶揄されることも少なくありませんでした。

しかし、松下氏の根底にある信念は常に一貫しており、「世界の情報と人材を地方から引き寄せる仕組みを創りたい」という熱意は、いささかも変わることがありませんでした。

彼のこれらの挑戦は、彼の政治家としてのビジョンがいかに広範で、既存の枠にとらわれないものであったかを示しています。

奈良市議会議員としての活動実績

松下氏は、地方首長選での経験を経て、奈良市の政治の舞台に足を踏み入れます。

- 2013年 奈良市議会議員選挙:

松下氏は、政治団体「奈良維新の会」として奈良市議会議員選挙に出馬しました。

当時、橋下徹氏が率いる「日本維新の会」が国政に進出し、その勢いは全国的な注目を集めていました。

「奈良維新の会」は「日本維新の会」とは異なる地域政党でしたが、友好協力団体として認知されていた時期もあり、この選挙で松下氏は見事にトップ当選を果たしました。

この時の得票数は10,379.877票であり、史上最高得票数を記録したことからも、当時の彼の勢いがうかがえます。 - 2017年 奈良市議会議員選挙:

松下氏は、この選挙でも当選を果たし、奈良市議会議員としての地位を確立しました。

現在、彼は奈良市議会において「奈良未来の会」という会派に所属する保守系無所属議員として活動を続けています。

総務委員会やごみ焼却施設等検討特別委員会に所属し、地域の課題解決に向けて尽力しています。

彼の議員としての活動は、多岐にわたる地域の行政課題に対応し、市民生活の向上を目指すものです。

松下こうじ氏と日本保守党・日本維新の会:擬態戦術の実態

松下こうじ氏の選挙活動は、その政治的経歴と同様に、国政政党との名称の類似性という点で大きな波紋を広げてきました。

特に「日本維新の会」や「日本保守党」といった著名な政党名との重複は、有権者の誤解を招く可能性が高いとして、たびたび批判の的となっています。

この「擬態戦術」とも称される手法は、彼の政治家としての評価に複雑な影を落としています。

「日本維新の会公認」を巡る論争の深層

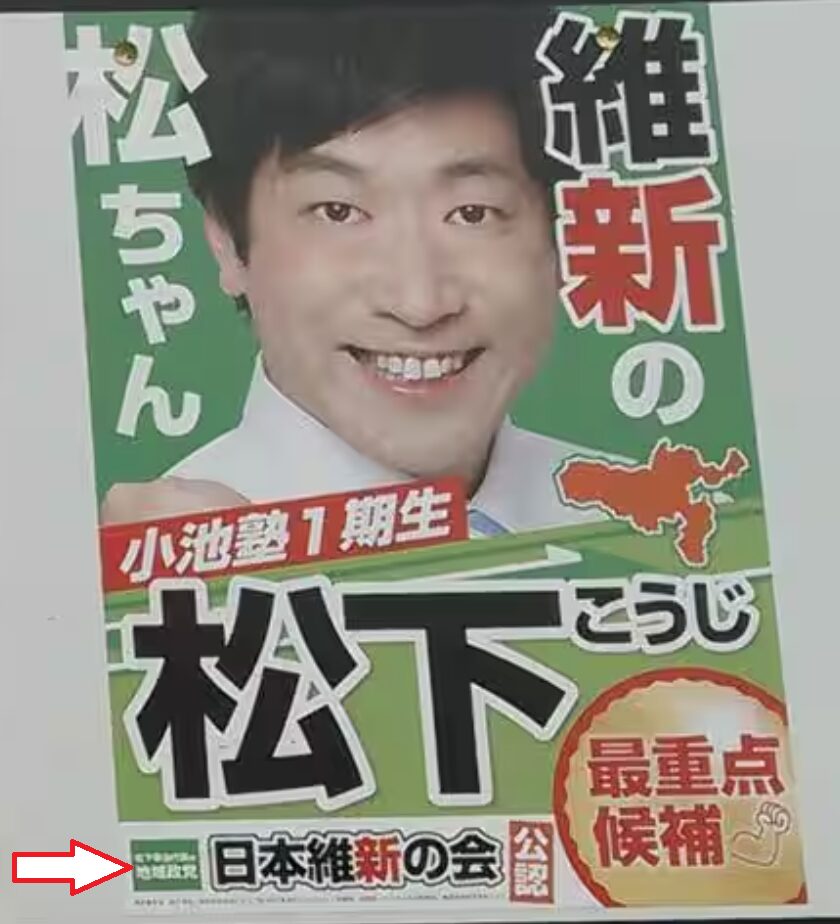

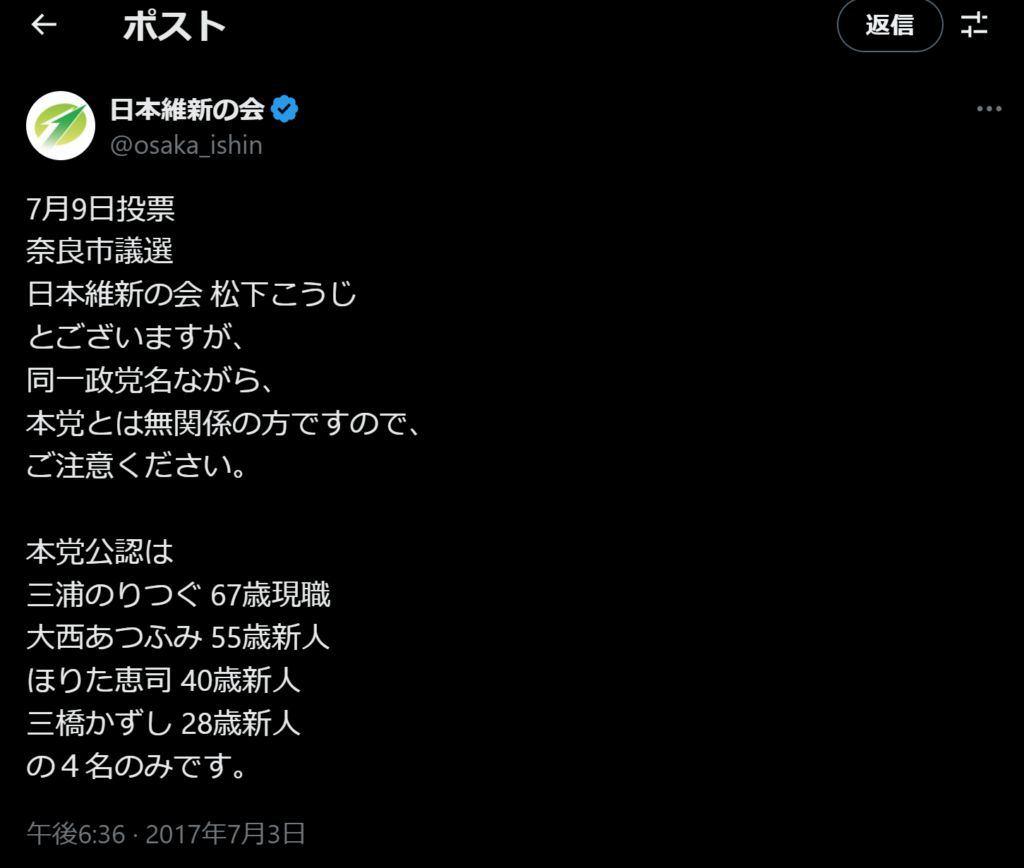

松下氏が2017年の奈良市議選挙で用いた「日本維新の会公認」という謳い文句は、多くの有権者に強いインパクトを与えました。

彼の選挙ポスターには、国政政党である「日本維新の会」と見紛うばかりのロゴや「最重点候補」「維新の松ちゃん」といったアピールが散りばめられていました。

しかし、この「公認」が指していたのは、

でした。

この手法が可能となった背景には、当時の国政政党の名称が一時的に「おおさか維新の会」となっていた期間があり、その隙を突く形で松下氏が同名の政治団体を総務省に届け出た経緯があります。

国政政党が後に「日本維新の会」へと名称を戻した後も、松下氏の地域政党は名称を変更せず、選挙戦に臨みました。

選挙ポスターには、国政政党のイメージカラーである鮮やかなグリーンが使用され、その片隅に「松下こうじ代表の地域政党」と小さく記載されているに過ぎませんでした(画像矢印)。

この結果、多くの有権者が国政政党の公認候補だと誤認した可能性が極めて高いと指摘されています。

実際に、この選挙では松下氏が最下位で当選し、本来の「日本維新の会」公認候補がわずか26票差で落選するという、極めて皮肉な結果となりました。

当時の松井一郎大阪府知事(日本維新の会代表)も、この手法を「有権者から見ればどう見てもごまかし」「姑息な手段」と厳しく批判しましたが、当時の公職選挙法においては既存政党と同名の地域政党を名乗ることは違法とは判断されず、法的にはグレーゾーンという状況でした。

この事例は、選挙制度の盲点を突いた戦略として、大きな議論を巻き起こしました。

「小池塾一期生」表記の真偽

選挙ポスターに記載された「小池塾一期生」という表記も、その真偽が話題となりました。

当時、小池百合子都知事が主宰する「希望の塾」(通称:小池塾)は、全国的な注目を集めており、その一期生であることは政治家としての箔をつけるものと見なされていました。

この表記についても、有権者の誤解を招くのではないかという声が上がりましたが、松下氏本人がテレビ番組「ミヤネ屋」の電話インタビューで語ったところによると、実際に小池塾の一期生として入塾し、当初は頻繁に講義に通っていたものの、多忙さから徐々に参加できなくなったと説明しています。

したがって、この表記自体は事実であったとされています。

しかし、国政政党のイメージカラーを連想させるグリーンの使用など、他の要素と相まって、有権者に「小池都知事の支持を得ている」という印象を与えた可能性は否めません。

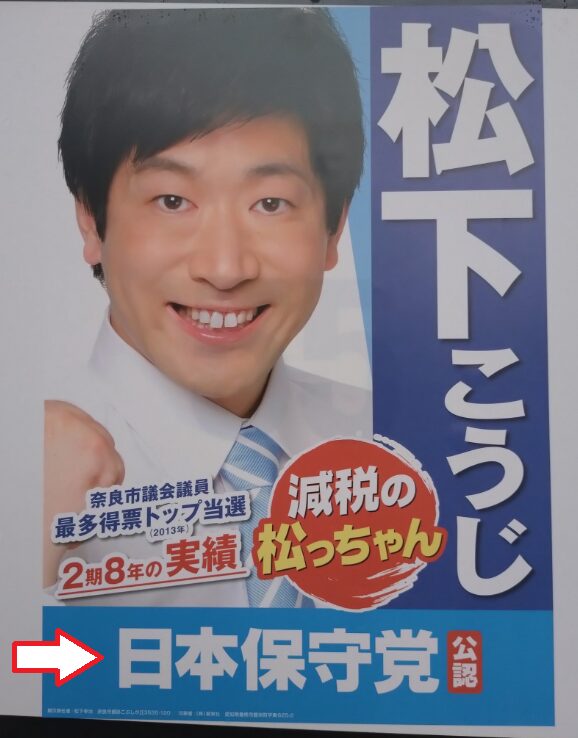

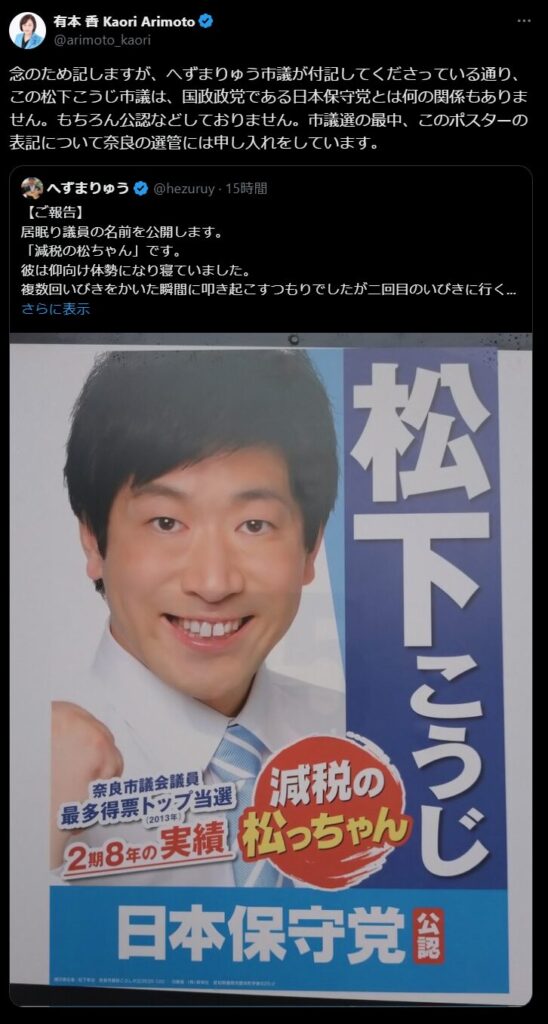

「日本保守党」を巡る新たな擬態戦術

時を経て、松下氏はその後、政治団体「日本保守党」の代表を名乗って選挙に出馬し、再び当選を果たしました。

しかし、この「日本保守党」も、

とされています。

この一連の動きは、「維新の松っちゃん」から「保守党の松っちゃん」へと、彼の“擬態”戦術が形を変えて繰り返されていることを示しています。

2025年9月15日、日本保守党 有本香 氏からの投稿

政党名、イメージカラー、選挙ポスターのデザインなど、すべてを著名な国政政党に“似せて”票を獲得するというこの戦略は、今回も功を奏した形となりました。

SNS上では「有権者を誤認させる戦術ではないか」とする批判が相次ぎ、「次は参政党か」といった皮肉交じりの声すら出ています。

松下氏自身は、これらの批判に対し「地域政党であることは明示している」と主張し、違法性を否定しています。

総務省も届け出上の問題は確認していないとされており、法的には問題がないという見解が示されています。

しかし、この「制度の盲点を突いた擬態」という手法が、選挙における公平性や透明性を損なう可能性を指摘する声は依然として強く、選挙制度の改革を求める動きへと繋がる可能性も示唆されています。

彼の政治手法が「擬態戦術」と批判されつつも、選挙という民主主義の舞台に立ち続け、議席を獲得してきた独自の「生存戦略」は、今後もその動向が注目されます。

松下氏の事例は、現在の公職選挙法や地域政党のあり方、国政政党名の商標権といった多岐にわたる制度的な課題を浮き彫りにしています。

まとめ:松下こうじ氏と日本保守党・日本維新の会との関係性や経歴を徹底解説

- 松下こうじ氏は、幼少期の経験から「弱い者を思い、強い者に戦いを挑む自己犠牲の精神」を培い、社会変革を志す政治家となりました。

- 彼は14歳で政治家を志して以来、大阪市長選や長野市長選など複数の地方首長選挙に挑戦し、革新的で壮大な政策構想を提唱してきました。

- 選挙活動においては、「日本維新の会公認」や「日本保守党」といった国政政党と同名の地域政党を設立し、類似の名称やイメージカラーを用いる「擬態戦術」により、有権者の誤認を招く可能性が指摘され、たびたび批判の的となっています。

- 彼の政治手法は、法的には問題がないとされつつも、倫理的な側面から常に議論を呼んでおり、選挙制度のあり方や地域政党の意義を問いかけるものとして注目されています。

- 松下氏のキャリアと選挙戦略は、日本の地方政治における特異な事例として、今後の制度改革の議論に影響を与える可能性を秘めています。

政党の擬態戦術は、有権者を騙しているようで、賛成できかねます。