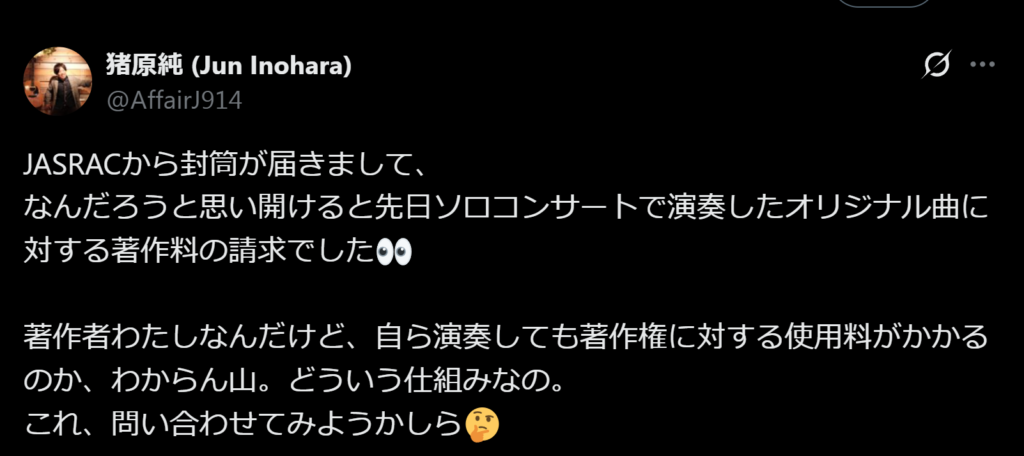

音楽家の猪原純氏が、Xに「自分で作曲した楽曲を演奏したら使用料の請求が来た」との投稿が話題になっています。

何が起きたのでしょうか。

本事案の内容

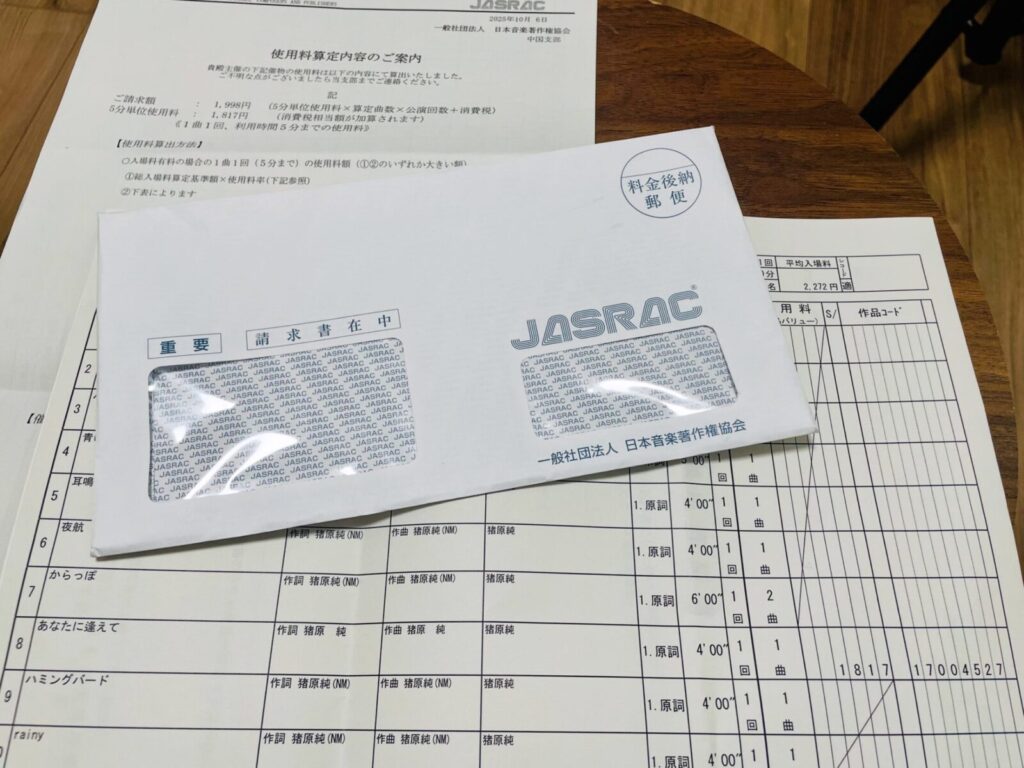

猪原純氏がソロ・コンサートで、自身が作曲した楽曲を演奏、後にJASRAC(日本音楽著作権協会)から使用料を請求されたようです。

なぜ?本事案の契約形態や仕組み

一言でいうと、「音楽家自身が、自分の著作権の管理をJASRACに『お任せします』と契約しているから」です。

これは一見、矛盾しているように聞こえますが、著作権管理の仕組み上、このようなことが起こります。

通常は下記のような流れで、今回のような事案が発生します。

ステップ①:音楽家がJASRACに著作権の管理を「お任せ」する(信託契約)

多くの音楽家は、自分の作った曲が全国のどこで、いつ、どのように使われているかを一人で把握し、使用料を徴収することは不可能です。

- テレビ番組で流れた

- お店のBGMで使われた

- 他のアーティストがカバーした

これらの使用料を自分で集めて回るのは現実的ではありません。

そこで、音楽家はJASRACと「著作権信託契約」を結び、

と依頼します。

この契約により、作曲者本人であっても、JASRACのルールに従うことになります。

ステップ②:コンサート会場がJASRACと「まとめて契約」する(包括契約)

コンサート会場やライブハウスも、毎日違うアーティストが出演し、何百、何千という曲が演奏されるため、一曲ずつ作曲家に許可を取ってお金を払うのは不可能です。

そこで、

を結びます。

これは、「年間〇〇円」や「売上の〇%」といった形でまとめて使用料をJASRACに支払うことで、「JASRACが管理する曲なら、どれでも自由に演奏していいですよ」という契約です。

お金の流れ

まとめると以下のような流れになります。

- 音楽家が自分の曲を演奏します。

- その曲は、ステップ①でJASRACに管理を「お任せ」した曲です。

- コンサート会場は、ステップ②の契約に基づき、JASRAC管理の曲が使われたので、ルール通りJASRACに使用料を支払います。

- JASRACは、会場から支払われた使用料から管理手数料を差し引き、著作権者、つまり作曲した音楽家本人にそのお金を分配します。

つまり、お金の流れは以下のようになります。

結果的に、お金は音楽家本人に戻ってくる仕組みです。

これは、JASRACが何千万もの楽曲を効率的に管理するための、

という画一的なシステムだからです。

補足:この面倒を避ける方法はあるの?

音楽家は事前にJASRACに申請することで、「著作者自身が非営利目的で利用する場合」などの条件を満たせば、この使用料を免除してもらう制度があります。

今回のケースが話題になったことで、この制度の認知度が上がることが予想されます。

SNSの声

以下は、JASRAC(日本音楽著作権協会)から、作曲者自身が自分の曲を演奏したことに対して著作権使用料の請求が届いた、という出来事に対する様々な反応をまとめたものです。

- JASRACへの強い批判:

投稿の大部分は、「カスラック」と揶揄したり、「詐欺集団」「手数料ビジネスだ」と述べたりするなど、JASRACの徴収システムに対する強い不満や非難で占められています。

また、この仕組みを「時代遅れ」「非効率的で日本的だ」と批判する声も上がっています。 - 驚きと戸惑い:

自分の曲でさえ使用料を請求されるという事実に、「信じられない」「仕組みが複雑すぎる」といった純粋な驚きや、詳細を知りたいという声が多く見られます。 - 仕組みの解説と対処法:

一部のユーザーからは、これはJASRACの「演奏権」の仕組み上起こりうることだという解説がされています。

また、解決策として、条件を満たせば「自己利用」として使用料の免除申請ができる制度がある、という有益な情報も提供されています。

総じて、JASRACの徴収方法への根強い不信感と、著作者本人にまで請求がいくという不可解なシステムへの批判が噴出している状況がうかがえます。

まとめ:猪原純が自分の楽曲演奏でJASRACが使用料を請求したのはなぜ?

- 音楽家が自作の曲を演奏し、JASRACから使用料を請求される事案が話題になりました。

- 原因は、音楽家自身が著作権管理をJASRACに委託する「信託契約」を結んでいるためです。

- JASRACは会場から一度使用料を徴収し、手数料を引いて音楽家に再分配する仕組みです。

- この複雑な仕組みに対し、SNSでは「時代遅れ」など多くの批判や戸惑いの声が上がりました。

- 事前に申請すれば、著作者本人の利用として使用料が免除される制度も存在します。

仕組みがややこしいですね。