退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」が、2025年10月22日、弁護士法違反の疑いで警視庁による大規模な家宅捜索を受けました。

累計利用者数4万人を超える業界大手に捜査のメスが入ったことは、退職代行ビジネスのあり方と法律の境界線について大きな問題を提起しています。

- 家宅捜索が入った事件の具体的な容疑

- 疑われている「弁護士法違反」の2つの側面(非弁提携と非弁行為)

- 専門家が指摘する退職代行ビジネスの法的リスク

- 利用者が知っておくべき「代行」と「交渉」の違い

退職代行「モームリ」に家宅捜索!何があったのか?

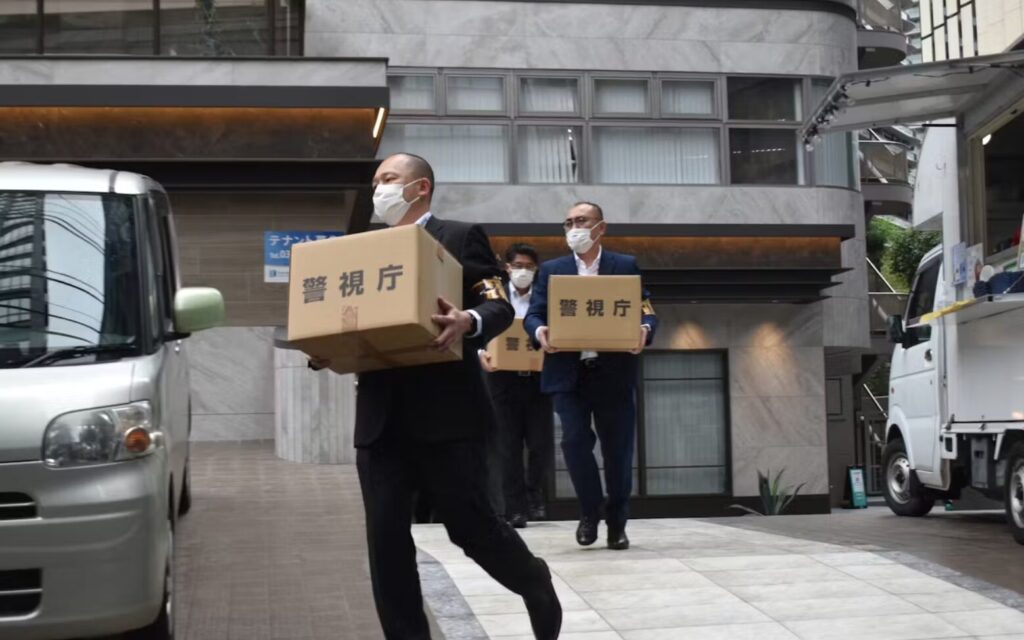

2025年10月22日午前9時すぎ、警視庁は退職代行サービス「モームリ」を運営する東京・品川区の「アルバトロス」本社、および都内の関係先法律事務所などに対し、弁護士法違反の疑いでおよそ100人態勢という大規模な一斉家宅捜索を行いました。

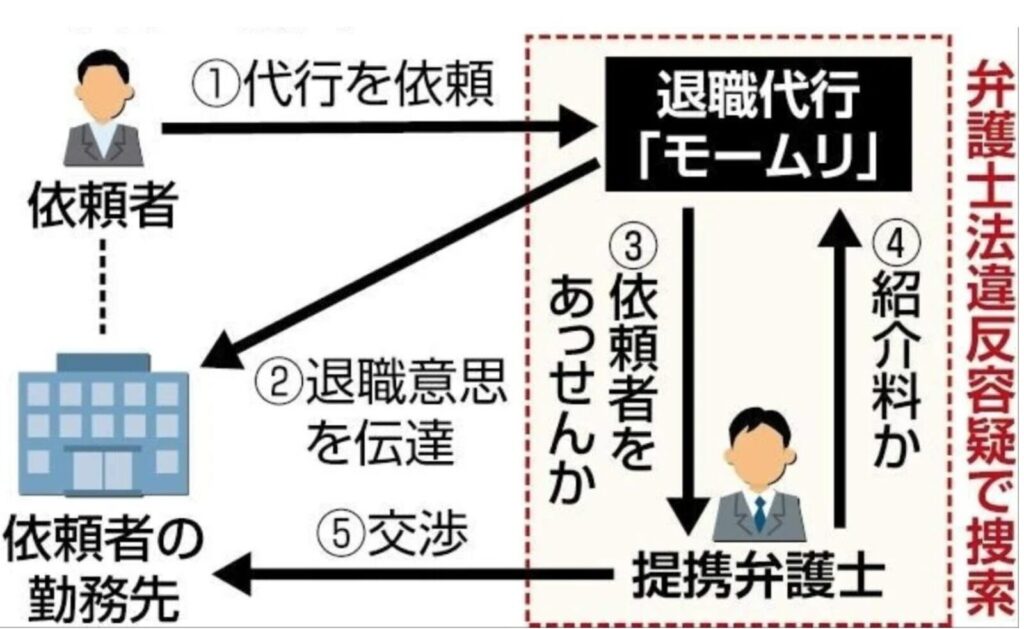

今回の捜査の直接的な容疑は、運営会社「アルバトロス」が、退職代行の仕事を違法に弁護士にあっせんし、その見返りとして紹介料を受け取っていた疑い(非弁提携)です。

しかし、捜査の射程はそれだけにとどまらないと見られています。

捜査関係者によると、警視庁は「モームリ」において、弁護士資格を持たないスタッフが法律に関わる交渉を行う「非弁行為」が常態化していた実態も把握していると報じられています。

「モームリ」は2022年に谷本慎二社長がサービスを開始。

という理念を掲げ、メディア露出も多く業界最大手の一つとして知られていました。

その運営会社が、なぜ法を逸脱した疑いを持たれるに至ったのでしょうか。

なぜ違法?モームリ家宅捜索の背景にある「弁護士法」の問題点

今回の事件を理解する鍵は「弁護士法」にあります。

退職代行ビジネスは、常にこの法律の「グレーゾーン」と隣り合わせの事業でした。

今回の捜査では、主に2つの法律違反の可能性が焦点となっています。

問題点1:非弁護士による「法律事務のあっせん」と紹介料(弁護士法27条)

まず、今回の家宅捜索の直接的な容疑となったのが、弁護士法27条違反(非弁提携)の疑いです。

- 弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)

弁護士は、第72条(非弁行為の禁止)の規定に違反する者から事件の紹介を受けたり、自己の名義を利用させてはならない。 - 弁護士職務基本規程 第13条(非弁護士との提携)

弁護士は、非弁護士から依頼者の紹介を受けたことに対する対価を支払ってはならない。

簡単に言えば、

です。

ある弁護士の解説によれば、紹介を受けて紹介料を「払った弁護士」も、紹介料を「得た非弁護士」も、双方が違反行為となります。

退職代行サービスでは、利用者の「退職したい」という依頼の中に、未払い残業代の請求や退職金の交渉など、法的な交渉が必要なケースが頻繁に含まれます。

モームリは、自社で対応できないこれらの法律事務を特定の弁護士に紹介(あっせん)し、その見返りとして紹介料を受け取っていたのではないか、というのが第一の容疑です。

問題点2:弁護士資格のない「非弁行為」(弁護士法72条)

さらに深刻な問題であり、退職代行ビジネスの根幹に関わるのが、弁護士法72条違反(非弁行為)の疑いです。

- 弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件、審査請求、異議申立て……その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋(あっせん)をすることを業とすることができない。

これは、

です。

退職代行サービスにおいて、どこまでが合法で、どこからが違法(非弁行為)となるのでしょうか。

合法とされる範囲(使者)

退職代行業者が、

これは法律上「使者」の行為とみなされ、非弁行為にはあたらないと解釈されています。

違法(非弁行為)とされる範囲(代理・交渉)

しかし、

となります。

具体的には、以下のような行為が非弁行為にあたる可能性が極めて高いです。

- 未払い残業代や退職金の請求・交渉

- 有給休暇の取得に関する交渉

- 退職日の調整・交渉

- 会社からの損害賠償請求に対する対応

専門家が指摘する「交渉」の必要性と実態

多くの専門家が、実際の退職において「交渉」は不可避であると指摘しています。

雇用・労働政策研究者の専門家は、

と指摘します。

このような法的な問題が発生した際、弁護士資格のない退職代行業者は利用者を守れず、中には「我慢しろ」と泣き寝入りを強いるケースもあるといいます。

他の弁護士も、

と断言しています。

モームリは以前、

「交渉になれば提携労働組合に」

と説明し、非弁行為の疑いを回避しようとしていました。

しかし、昨年11月に東京弁護士会が「労働組合への斡旋」の問題点を指摘した後、説明を変更していた経緯があります。

今回の捜査では、モームリが提携弁護士や労働組合に振り分けるだけでなく、弁護士資格のない運営スタッフ自らが、違法と知りながら会社側と「交渉」を行っていた実態解明にも重点が置かれていると見られます。

退職代行ビジネスの需要と利用者のリスク

今回の家宅捜索は、社会的に需要が急増している退職代行ビジネスそのものに警鐘を鳴らすものとなりました。

なぜ退職代行サービスが広まったのか

「モームリ」が累計4万人以上の利用者を抱えていた事実は、このサービスを必要とする人がそれだけ多く存在することの証左です。

SNSなどでは、

「ブラック企業で精神的に消耗しきっている人には、とてもいいサービスだった」

「高圧的な上司に『辞める』と直接言えない人を救ってきた」

といった、サービスの必要性を認める声も多く上がっています。

また、医療関係者からも

として、一定の需要があることへの理解が示されています。

まさに、退職できずに悩む労働者と、法律の壁の「隙間」に生まれたビジネスだったと言えます。

利用者が直面する「非弁行為」のリスク

しかし、その「隙間」には大きな法的リスクが潜んでいました。

危機管理コミュニケーション専門家は、多くの利用者が「退職交渉までしてくれる」とカン違いしている可能性を指摘します。

利用者が期待する「残業代例の請求」や「有給消化」は、まさに非弁行為の温床です。

もし業者が違法な交渉を行った結果、会社側とのトラブルがこじれれば、利用者は守られるどころか、さらなる不利益を被る危険性があります。

さらに、ある弁護士は、「非弁行為」があったと認定された場合、元利用者が業者に対して

を多数提起する可能性もあると指摘しており、問題が利用者を巻き込んで拡大する恐れもあります。

創業理念と現実の乖離

SNSでは、モームリの創業時の理念と現在の運営に対する厳しい意見も見受けられます。

「『精神疾患を抱えるまで苦しんで辞められない人を救いたい』という初心を忘れて儲けに走っているように感じていた」

というコメントには、多くの共感が集まっています。

また、過去に

「モームリで働いている人が退職代行を使って辞めた」

というニュースが報じられたこともあり、企業の内部体制そのものへの不信感が、今回の事件で一気に表面化した形です。

ベンチャー企業に詳しい人々からは、若い企業は法務知識が乏しく、コンプライアンス意識が低いまま「グレーゾーン」で事業を拡大しがちであるという構造的な問題も指摘されています。

まとめ:退職代行モームリに家宅捜索!何があった?弁護士法違反の疑いと問題点

- 退職代行「モームリ」運営会社が弁護士法違反の疑いで家宅捜索を受けました。

- 主な容疑は、弁護士に仕事を紹介し違法に紹介料を受け取った「非弁提携(弁護士法27条違反)」の疑いです。

- さらに、弁護士資格なく残業代請求などの交渉を行う「非弁行為(弁護士法72条違反)」を常態的に行っていた疑いも捜査されています。

- 退職の「意思伝達(使者)」は合法ですが、「交渉(代理)」は弁護士資格がなければ違法となります。

- ブラック企業などで追い詰められた人々の需要に支えられて急成長しましたが、法律の境界線を踏み越えた可能性が浮上しています。

事業内容に無理はなかったのでしょうか。

今後の捜査を見守りたいと思います。