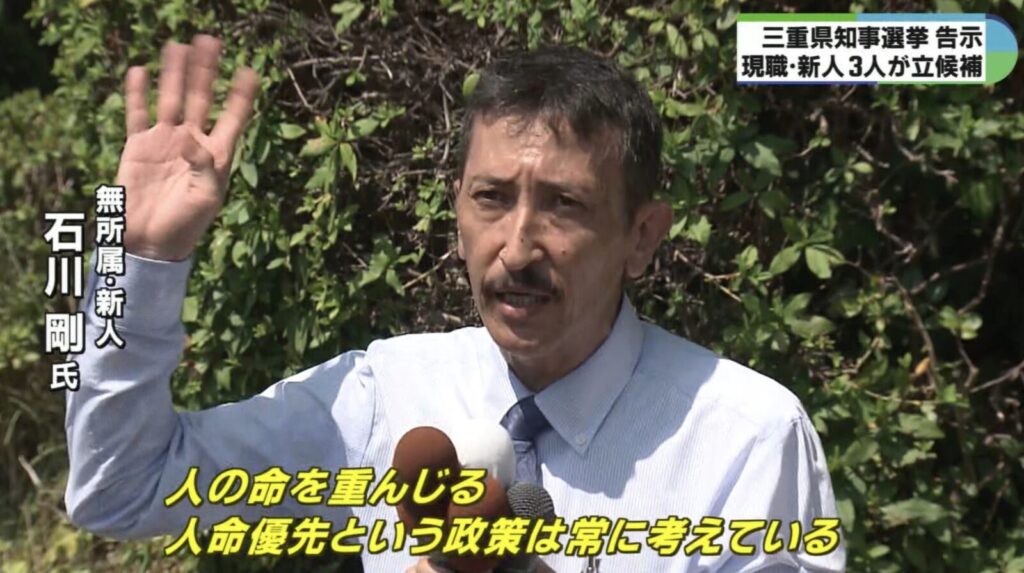

任期満了に伴う三重県知事選挙が実施される中、無所属新人として立候補している石川剛(いしかわ・つよし)氏が注目を集めています。

ブラジル出身という異色の経歴を持つ石川氏が、どのような道を歩んで知事選への挑戦を決意したのか、その人物像に迫ります。

ブラジル出身という異色の経歴を持つ石川剛氏

石川剛氏の最大の特色は、その国際的な出自と、そこから始まるユニークな人生経験にあります。

彼の経歴は、日本で生まれ育った多くの政治家とは一線を画すものであり、その視点が政策にも色濃く反映されています。

ブラジルでの生い立ちと来日のきっかけ

石川氏は1973年、ブラジル・サンパウロ市で、戦後移民である日本人の父とブラジル人の母の間に生まれました。

サンパウロ郊外の自然豊かな環境で、5人兄弟の3番目としてのびのびと育ちます。

少年時代には、父親の仕事の関係で家にあった材料を使い、友人たちとロケットを作って飛ばすなど、好奇心旺盛な一面もありました。

1990年、16歳の時に転機が訪れます。

父方の祖父の体調が悪化したことを受け、父親に続いて日本へ渡ることを決意。

来日当初は日本語がほとんど話せず、特に食事には大変苦労したといいます。

ブラジルの肉の缶詰に似ていたため、キャットフードをそれと知らずに2週間ほど食べていたというエピソードは、当時の困難を象徴しています。

来日時に在留資格証明に登録した「剛」という名前は、「まっすぐで一本気な性格にぴったりだ」と父親が名付けたもので、その後の彼の生き方を表すかのようです。

来日後の苦労と建設業界での歩み

日本での生活は、言葉の壁との戦いから始まりました。

群馬県の自動車部品メーカーや電子部品工場で働いた後、神奈川県へ移り住み、建設業界に身を投じます。

測量や溶接の仕事を続けながら、日本語を習得していきました。

「日本語ができない」という理由で一度は入学を断られた自動車教習所に、諦めずに何度も通い、ついには入学を認めさせ、一度で試験に合格したという経験は、彼の粘り強い性格をよく示しています。

その後、石川氏は建設の現場で着実にキャリアを積み重ね、専門的な技術と知識を身につけていきました。

東日本大震災を機に三重県へ

2011年の東日本大震災は、石川氏の人生を大きく変えるきっかけとなりました。

当時、茨城県で被災した経験から、防災や復興への強い問題意識を抱くようになります。

これを機に三重県へ移住し、福島第一原発の災害復興工事にも従事。

被災地の厳しい現実を目の当たりにする中で、社会や政治のあり方に対して独自の考えを深めていきました。

現在は津市で建設会社「IHI技建株式会社」を経営する社長として、地域のインフラを支える一方、2021年の三重県知事選挙に初挑戦。

今回が2度目の挑戦となります。

ブラジルで生まれ、日本の建設現場で汗を流し、震災復興にも携わった経験のすべてが、彼の政治活動の原点となっています。

経歴から見る石川剛氏の政策と政治理念

石川剛氏が掲げる政策は、彼のユニークな経歴と実体験に裏打ちされています。

単なる理想論ではなく、現場を知る人間ならではの具体的な視点と、国家観に基づいた壮大なビジョンが特徴です。

「真の独立国家」を目指すエネルギー・食料政策

石川氏の政策の根幹には、「天皇陛下を中心に真の独立国家を再生する」という強い信念があります。

特に、国家の根幹をなすものとして、エネルギーと食料の完全な自立を最重要課題と位置づけています。

彼の視点では、現在の日本は他国への依存度が高く、それが国家としての誇りや自覚を失わせている一因だと分析します。

「エネルギーと食料の自立なくして、日本の独立もない」と断言し、県政のレベルからこの問題に取り組む姿勢です。

具体的には、四日市・津・尾鷲に複合海水水力発電所を建設し、電力の安定供給と低価格化を目指す「エネルギー戦略」や、最新設備への投資拡大によって食料自給率130%以上を確保する政策を掲げています。

これは、海外資源に頼らない強固な経済基盤を三重県から構築しようという試みです。

三重県を世界に開く「開県」構想

ブラジルで生まれ育った石川氏は、国際的な視点から三重県のポテンシャルを見出しています。

彼の構想は「三重県を〝閉県〟から〝開県〟へ」転換させることです。

その象徴的な政策が、太平洋側に「三重港」を新設し、海外との直通貿易ルートを構築する計画です。

これにより、県内物産や工業製品の輸出入を活性化させ、名古屋港とも連携し、三重を日伯貿易の拠点にすることも視野に入れています。

農業大国ブラジルが食料を世界に輸出するように、三重県も品質の高い産品を武器に、海外へ直接売り込むべきだと考えています。

実体験に基づく教育改革と人材育成

石川氏自身が来日後に言葉や学歴の壁に直面した経験は、彼の教育政策に大きな影響を与えています。

例えば、実生活であまり使わない科目の時間を減らし、自動車運転免許や医療、防災、建設など、社会で即戦力となる実用的な科目を高校教育に導入することを提案。

また、県内での就職などを条件とした県立高校の無償化や、社会人が大学に入学しやすくなる制度の整備も掲げています。

これは「人生は試験で決まらない。子どもには生きる楽しさを教えるべき」という彼の哲学の表れであり、年齢に関わらず誰もが学び直し、挑戦できる社会を目指すものです。

南海地震への備えと県民の生活保障

建設会社の社長として、インフラ整備の重要性を熟知している石川氏は、南海地震に備えた具体的な対策を数多く提案しています。

木造建築物の耐震補強や、橋・水道管・道路といったインフラの総点検と耐震工事の促進は、県民の命を守るための喫緊の課題と捉えています。

また、少子高齢化対策として、出産前の100万円支給や18歳までの月額2万円の特別支給、高齢者施設の利用料負担軽減など、経済的な支援策も具体的に示しています。

これも、家族を大切にし、子どもや高齢者を守ることを重視する彼の価値観が反映された政策と言えるでしょう。

まとめ

石川剛氏の経歴と人物像について、最後に重要なポイントを5つにまとめます。

- ブラジル・サンパウロで生まれ、16歳で来日。

日本語の習得や文化の違いに苦労しながら、建設業界でキャリアを積んできました。 - 東日本大震災での被災経験を機に三重県へ移住し、復興工事にも従事。

この経験が政治を志す大きなきっかけとなりました。 - 現在は津市で建設会社の社長を務め、現場を知る経営者としての視点を持っています。

- 政策の根幹には「日本の真の独立」があり、エネルギーや食料の自給自立、海外との直接貿易ルート構築など、壮大なビジョンを掲げています。

- 自身の経験に基づき、実社会で役立つ人材を育てるための教育改革や、県民の生活を直接支える防災・福祉政策を重視しています。