走行中の東海道新幹線こだまの床下から煙が発生し、緊急停車する事態が発生しました。

一体何があったのでしょうか。

事故の詳細や原因を追っていきたいと思います。

目次

事故日時・場所

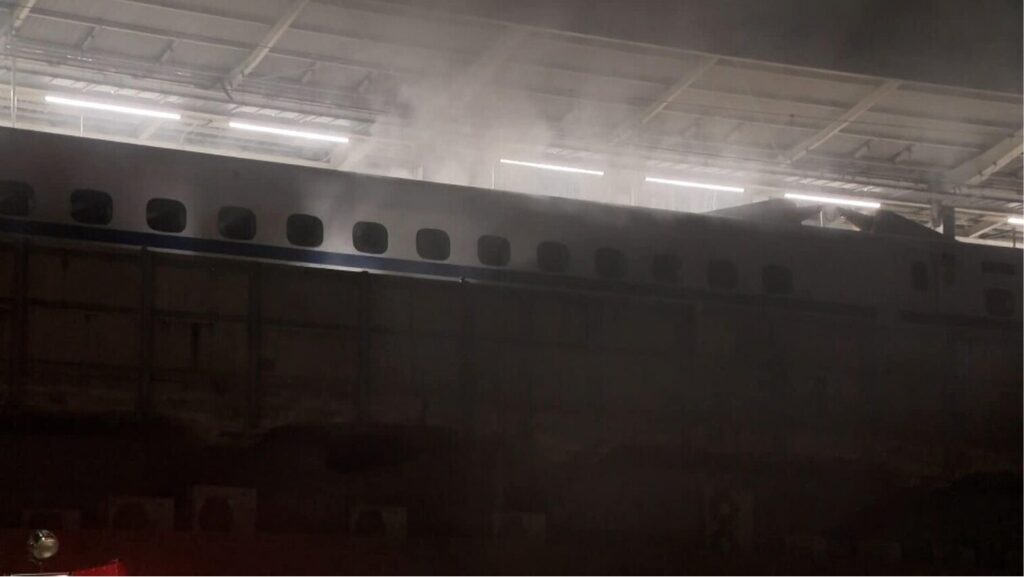

8月15日午後10時頃、米原-岐阜羽島間を走行中

事故の状況

床下から煙が発生し、岐阜羽島駅で停車しました。

通報を受け消防車5台が駆け付け、9号車付近から火と煙が出ていましたが、約2時間後に鎮火しました。

乗客約250人にけがはなく、全員列車から降りて後続の列車に乗り換えました。

事故の影響

岐阜羽島駅で点検を行ったため、一部の列車に遅れが出ました。

お盆休みを故郷などで過ごした人たちの移動への影響が懸念されます。

事故の原因

現時点では、事故原因の詳細は判明していませんが、過去の事例から以下のようなことが想定されます。

車両の床下には、走行や電力供給、空調などを司る重要な機器が密集しており、それらのいずれかの不具合が発火や発煙につながる可能性があります。

想定される主な原因

新幹線の床下からの発煙で最も頻繁に報告される原因の一つが、潤滑油や作動油の漏れです。

- 駆動装置(ギアボックスなど)からの油漏れモーターの動力を車輪に伝える歯車装置(ギアボックス)には、潤滑と冷却のための油が封入されています。

この装置のシール部分が劣化したり、何らかの理由で破損したりすると、内部の油が漏れ出すことがあります。

漏れ出た油が、高速回転する車軸や高温になるモーター、ブレーキディスクなどに付着し、熱せられることで白煙を発生させます。

油自体が燃えているわけではなく、高温で「蒸し焼き」のような状態になることで煙が出ることが多いです。 - ブレーキ系統の異常ブレーキが完全には解除されず、ブレーキパッドが車輪のディスクに接触し続ける「ブレーキ引きずり」と呼ばれる現象が発生すると、摩擦によってディスクやパッドが異常な高温になります。

これにより、部品自体や付着した油分、汚れなどが焦げて発煙することがあります。 - 電気系統のトラブル床下には、パンタグラフから取り入れた高圧の電気をモーターなどで使えるように変換する「主変換装置」や、空調や照明に使う電気を供給する「補助電源装置」など、多くの電気機器が搭載されています。

これらの内部にあるコンデンサの破裂、配線のショート、絶縁体の劣化などが起きると、異常な発熱や火花が発生し、発煙や発火の原因となることがあります。 - 走行装置(軸受など)の不具合車軸の回転を滑らかにするための軸受(ベアリング)が破損したり、焼き付いたりすると、金属同士が激しく摩擦し、非常に高い熱を発生させます。

これにより、内部のグリスが燃えたり、周辺の部品が過熱されたりして煙が出ることがあります。 - 外部からの要因線路上に落ちていたビニール袋や布などの異物を列車が巻き込み、それが床下の高温になる機器に接触して溶けたり焦げたりして発煙することも、稀にですが原因として考えられます。

安全対策について

新幹線には、これらの異常を早期に検知するための様々なセンサーが搭載されています。

例えば、台車の振動を監視するセンサーや、各機器の温度センサーなどがあり、異常な数値が検知されると、運転台のモニターに警告が表示され、運転士が列車を安全に停止させる仕組みになっています。

今回のように煙が出て停車する事案は、こうした安全システムが正常に機能し、大事故を未然に防いだ結果であると言えます。

事故の正確な原因は、今後のJRによる詳細な調査によって特定されますが、上記のいずれか、あるいは複数の要因が複合的に絡み合って発生した可能性が考えられます。

大きな事故に繋がらず何よりです。

今後の原因解明が待たれます。