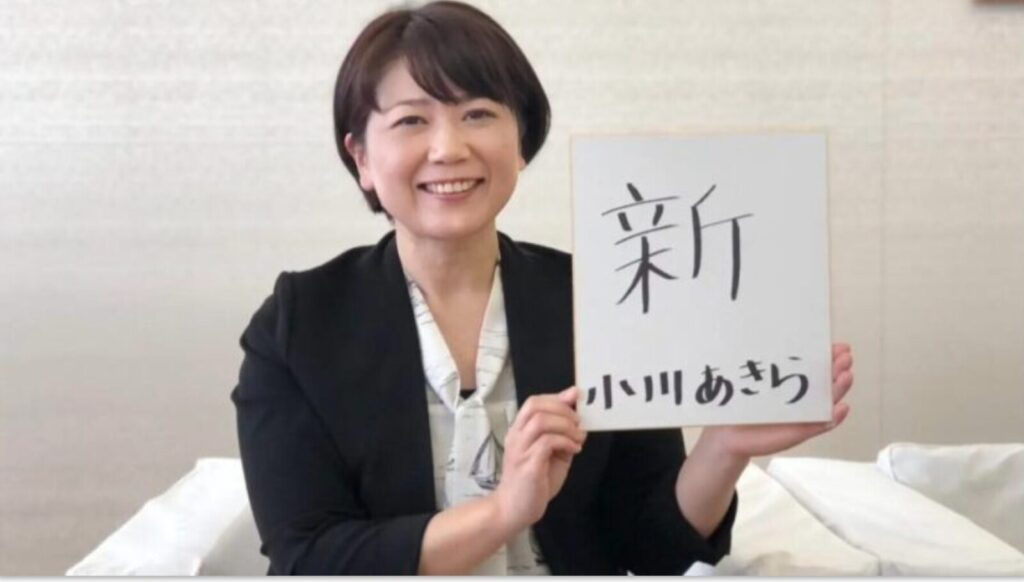

2024年、前橋市で戦後最年少かつ初の女性市長として就任した小川晶市長。

弁護士から政治家へと転身した異色の経歴を持つ彼女の原点は、千葉県の豊かな自然の中で育った少女時代にあります。

その力強いリーダーシップと市民に寄り添う姿勢は、一体どのようにして育まれたのでしょうか。

この記事を読めば、小川晶市長の人物像を深く理解できます。

- 自然豊かな環境で育った幼少期

- 正義感から弁護士を志した学生時代

- 市民のために政治の道を歩んだ経緯

- 現在の活動の礎となった価値観

小川晶市長の生い立ち:農家の娘から市長への道のり

小川晶市長の歩みは、千葉県匝瑳市(そうさし)の広大な田園風景の中から始まりました。

活発で正義感の強い少女が、社会の矛盾と向き合うために弁護士という夢を抱き、やがて多くの市民の期待を背負って市長となるまでの軌跡を、より深く掘り下げていきます。

千葉県の米農家で育った活発な幼少期

1982年12月21日、小川晶市長は千葉県匝瑳市(旧:匝瑳郡野栄町)で、代々続く米農家の3人兄弟の真ん中(長女)として生を受けました。

彼女が育った環境は、単なる農家というだけでなく、社会の在り方について深く考える土壌がありました。

父親の小川浩氏は、日本の農業政策に対して農民の立場から積極的に提言を行う「全国農民会議」の共同代表を務める農業活動家です。

食料自給率の向上や農家の権利擁護を訴える父の背中を見て育ったことは、彼女が幼い頃から社会問題に目を向ける上で大きな影響を与えたと考えられます。

また、母親は地域社会に貢献する公務員でした。

小川市長は自身の公式サイトで、働く母の姿から「女性も、社会のために貢献できる。母のように、将来は社会の役に立つ仕事がしたい」という価値観を育んだと語っています。

汗を流して米を作る父と、公僕として働く母。この両親の姿が、彼女の中に「社会への貢献」と「現場で働く人々への敬意」という二つの大切な柱を築き上げました。

兄と弟に挟まれた彼女は、自然が遊び場でした。

田んぼを駆け回り、季節ごとの農作業を手伝うのは日常の風景。

田植えや稲刈り、水路の整備などを通じて、作物を育てる大変さと収穫の喜びを肌で感じていました。

この経験は、後に政治家として食や農業の問題に取り組む際の、揺るぎない基盤となっています。

| 項目 | 内容 |

| 出身地 | 千葉県匝瑳市(旧:匝瑳郡野栄町) |

| 実家 | 代々続く米農家 |

| 父親 | 小川浩(全国農民会議 共同代表、農業活動家) |

| 母親 | 元公務員 |

| 兄弟 | 兄と弟がいる3人兄弟の真ん中 |

弁護士を志した学生時代と前橋市との出会い

当初は教員を目指し、ごく普通の学生生活を送っていた小川市長。

しかし、中学3年生だった1997年、日本中を震撼させた神戸連続児童殺傷事件が、彼女の運命を大きく変えることになります。

自分と全く同じ年齢の少年が逮捕されたという事実に、彼女は強い衝撃と、社会の歪みに対する根源的な問いを抱きました。

「なぜ、彼が事件を起こさなければならなかったのか」「自分に何ができるのか」

この自問自答の末にたどり着いたのが、「法律家として社会の問題に向き合う」という道でした。

その強い決意を胸に、進学校である茨城県の清真学園高等学校・中学校へ進学。

高校時代は少林寺拳法に打ち込み、心身を鍛えました。

「キルベア(熊殺し)」というニックネームがあったという逸話も、彼女のパワフルな人柄を物語っています。

一方で、当時の流行であったルーズソックスを履いて友人たちと学校生活を楽しむ普通の高校生でもありました。

弁護士になるという夢を叶えるため、中央大学法学部へ進学。

法律の専門知識を猛然と吸収する日々を送ります。

その努力は実を結び、大学5年生在学中の2005年、多くの学生が卒業後も挑戦を続ける難関の司法試験に見事一発で合格しました。

大学卒業後、司法修習生として赴任する地を選ぶ際、彼女が選んだのが群馬県前橋市でした。

高校時代の親友が群馬出身だったことや、無類の温泉好きだったことが縁となりました。

当時の前橋は、司法制度改革の影響で弁護士が増加する中でも「来るもの拒まず」という温かい気風があり、若手の司法修習生を歓迎する雰囲気だったといいます。

この上州人の懐の深さが、彼女が前橋に根を下ろす大きな決め手となりました。

市民のために、弁護士から政治家へ

2007年、晴れて弁護士登録を済ませた小川市長は、前橋市内の法律事務所に勤務し、念願だった弁護士としてのキャリアを本格的にスタートさせます。

彼女が特に力を注いだのは、家庭内暴力(DV)や離婚問題など、弱い立場に置かれた人々の支援でした。

相談者の声に真摯に耳を傾け、法的な解決策を探るだけでなく、その心の痛みに寄り添う日々。

多くの人々を救う中で、弁護士という仕事に大きなやりがいを感じていました。

しかし、活動を続けるうちに、ある種の限界も感じるようになります。

法律は、起きてしまった問題に対する事後的な解決手段に過ぎない場合がある。

DV被害者を救っても、DVが生まれる社会構造そのものが変わらなければ、また新たな被害者が生まれてしまう。

「目の前の一人を救うだけでは足りない。もっと根本から、人々が生きやすい社会の仕組み、法律や条例を作る側にならなければならない」

その強い使命感が、彼女を政治の世界へと突き動かしました。

そして2011年4月、28歳で群馬県議会議員選挙に挑戦します。

当時、彼女が公認を受けた民主党には厳しい逆風が吹いており、党が公認した新人候補6人のうち、当選したのは小川市長ただ一人でした。

この時、彼女は党の公認を受けつつもポスターに党名は載せないという独自の戦術をとり、人物本位の選挙戦を展開。

見事に議席を勝ち取り、政治家としての第一歩を踏み出しました。

生い立ちが育んだ小川晶市長の政治姿勢

農家の娘として大地に根差した感覚、そして弁護士として社会の矛盾と向き合った経験。

この二つの異なる視点が融合し、小川晶市長独自の政治姿勢を形作っています。

彼女の政策や言動の根底には、常に市民一人ひとりの暮らしを見つめる温かく、そして鋭い眼差しがあります。

農業と食への深い理解

米農家で育った経験は、小川市長にとって単なる思い出ではなく、政策立案における羅針盤となっています。

自身のブログやSNSで、今でも実家の農作業を手伝う様子を投稿することがあり、農業が抱える後継者不足や価格問題、そして自然と共に生きる厳しさと素晴らしさを身をもって理解しています。

彼女が市長として「農畜産業の支援」や「学校給食における地産地消の推進」を重要政策として掲げるのは、この原体験があるからです。

例えば、「市内企業の優先発注を徹底し、循環型の経済にシフトする」という公約も、地域で生産されたものが地域で消費され、その利益が再び地域を潤すという、農業の営みから学んだ思想が反映されています。

前橋の豊かな食文化を守り、未来へ繋ぐことは、彼女にとって最も重要な使命の一つなのです。

弁護士経験が育んだ「声なき声」を聴く力

弁護士時代、DV被害者や多重債務者など、社会の中で声を上げることさえ困難な状況に置かれた人々と数多く向き合ってきました。

この経験は、「声なき声」にこそ耳を傾けなければならないという、彼女の政治家としての基本姿勢を育みました。

「人の話を引き出すのが得意」と自負する通り、彼女の周りには自然と人が集まり、対話が生まれます。

その姿勢は県議時代にも発揮されました。

他の女性議員と共に、県議会を対象としたハラスメント研修の実施を議長に申し入れるなど、議会内の旧弊な体質にも臆することなく切り込んできました。

これは、誰もが尊厳を守られ、安心して働ける環境を作るべきだという、弁護士時代から一貫した信念に基づく行動です。

市長就任後も、市民とのタウンミーティングを積極的に開催し、現場の意見を丁寧に吸い上げる姿勢を貫いています。

しがらみのないクリーンな市政を目指して

2024年2月の前橋市長選挙。

小川市長は、4期13年務めた県議の職を辞して、現職市長に挑戦しました。

当時の前橋市政は、官製談合事件が相次ぐなど、市民からの信頼が揺らいでいる状況でした。

彼女は選挙戦を通じて「利権やしがらみのない、クリーンで公正な前橋を」と、市政の抜本的な刷新を力強く訴えました。

政党からの推薦は受けず、無所属の市民党として草の根の選挙戦を展開。

そのクリーンなイメージと真摯な訴えは、特定の支持層だけでなく、無党派層や保守層の一部にまで浸透し、見事な勝利を収めました。

「風が強い」「『なに中出身?』とよく聞かれる」といった群馬特有の文化に驚きつつも、県外出身者だからこそ見える前橋の魅力を客観的に捉え、それを伸ばそうとしています。

特定の団体や組織のためではなく、ただ純粋に市民全体の利益のために働く。

その揺るぎない決意が、新しいリーダーを求める多くの市民の心を動かしたのです。

まとめ:小川晶市長の生い立ちとは?米農家の娘から前橋市長への軌跡

最後に、小川晶市長の生い立ちと人物像について、要点を5つにまとめます。

- 千葉県の米農家に生まれ、農業を身近に感じながら活発な少女時代を過ごした。

- 父親は農業活動家、母親は元公務員という家庭環境で、社会貢献への意識が育まれた。

- 中学時代に起きた事件をきっかけに、社会の矛盾と向き合うため弁護士を志す。

- 前橋市で弁護士として活動する中で、個人の救済だけでは限界があると感じ、社会の仕組みを変えるために政治家へ転身。

- 農家の娘としての現場感覚と弁護士としての論理的思考、そして市民に寄り添う共感力が、現在の政治活動の大きな強みとなっている。