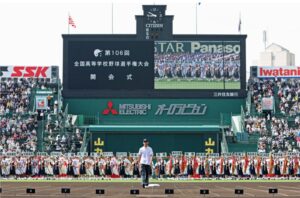

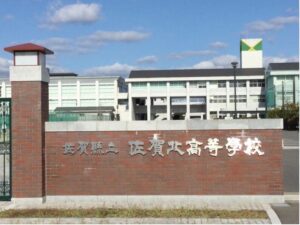

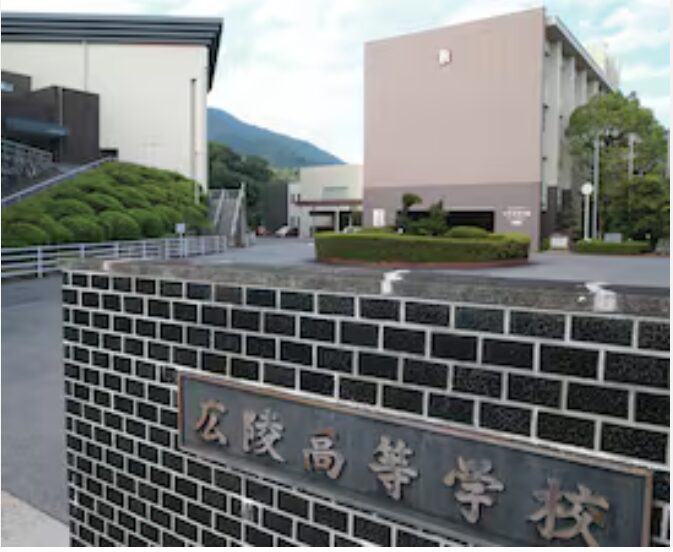

夏の甲子園に出場している広陵高校のいじめ問題。

なぜ出場辞退に至らないのかという点は、多くの人が疑問に思うところでしょう。

世論としては「いじめがあったのなら潔く辞退するべきだ」という声が強い一方で、大会への参加が認められている現実があります。

この背景には、日本高等学校野球連盟(高野連)の処分の判断基準、「連帯責任」に対する考え方の変化、そして過去の事例との比較が深く関わっています。

以下に、これらの要素を交えながら考察します。

高野連の判断基準:「個人の問題」か「チーム全体の問題」か

まず最も重要なのが、高野連や日本学生野球協会が不祥事を判断する際の視点です。

彼らは、その問題が「一部の部員による個人的な逸脱行為」なのか、それとも「チームぐるみ、あるいは指導者も黙認・関与した組織的な問題」なのかを厳しく見極めます。

広陵高校のケース:

- 報道によれば、いじめは特定の部員間で行われたとされています。

- 学校側はいじめの事実を認め、加害生徒に処分を下し、その事実を高野連に速やかに報告しました。

- この対応を受け、高野連は「学校側が事実を隠蔽せず、自浄作用が働いている」

「問題は個人の資質によるもので、野球部全体が組織的に関与したわけではない」

と判断したと考えられます。

その結果、チーム全体への「対外試合禁止」といった重い処分ではなく、指導者(部長・監督)への一定期間の謹慎と、学校への「厳重注意」という処分に留まりました。

チームの出場停止処分ではないため、学校側が自ら「辞退」を申し出ない限り、出場が可能となるわけです。

「連帯責任」から「罪のない選手の保護」への潮流の変化

かつての高校野球では、部員一人の不祥事でも、即「連帯責任」としてチーム全体が活動停止や出場辞退に追い込まれることが通例でした。

しかし、この考え方は近年、大きく変化しています。

「不祥事に関与していない大多数の選手が、たった数人のために夢の舞台を諦めなければならないのは、あまりに酷ではないか」

この考え方が主流になりつつあります。

特に、3年生にとっては最後の夏であり、彼らの努力の成果を発揮する機会を奪うことへの慎重な姿勢が高野連にも見られます。

今回の広陵高校のケースも、この潮流に沿った判断と言えます。

いじめという行為は断じて許されるものではありませんが、その責任をチーム全体に負わせるのではなく、問題を個人に限定し、他の選手のプレーする権利を尊重した結果と解釈できます。

過去の事例との比較で見る判断の分水嶺

なぜ辞退しないのかを理解するには、過去に辞退や出場禁止に至ったケースと比較するのが有効です。

- 【出場停止・辞退に至った主なケース】

- PL学園(2013年): 野球部内で暴力行為が常態化・組織化しており、さらに学校側がその事実を隠蔽しようとしたことが問題視されました。

これは「チームぐるみの組織的な問題」と判断され、6ヶ月の対外試合禁止という重い処分が下されました。 - 駒大苫小牧(2005年): 夏の甲子園で優勝した直後、引退した3年生部員による飲酒・喫煙が発覚。

学校側は事態を重く見て、翌春の選抜大会への出場を自主的に辞退しました。

これは高野連の処分を待つまでもなく、学校としての社会的責任を果たした例です。

- PL学園(2013年): 野球部内で暴力行為が常態化・組織化しており、さらに学校側がその事実を隠蔽しようとしたことが問題視されました。

- 【厳重注意等で出場が認められたケース】

- 仙台育英(複数回): 過去に喫煙などの不祥事が発覚した際、関与した生徒への処分と、部長・監督への謹慎処分に留まり、チームとしての出場が認められたことがあります。

これも「個人の問題」として扱われた典型例です。

- 仙台育英(複数回): 過去に喫煙などの不祥事が発覚した際、関与した生徒への処分と、部長・監督への謹慎処分に留まり、チームとしての出場が認められたことがあります。

これらの事例と比較すると、広陵高校のケースは、

- 学校が問題を隠蔽せず報告した点、

- 問題が組織的・常態的ではなかったと判断された点で、PL学園のような重い処分を免れたと考えられます。

駒大苫小牧のように学校が自主的に辞退しなかったのは、高野連の処分がチーム全体に及ぶものではなかったこと、そして前述の「罪のない選手の保護」という観点から、出場させるという判断を学校側が下したためでしょう。

結論:なぜ辞退しないのか

以上の考察をまとめると、広陵高校が甲子園を辞退しない理由は以下の3点に集約されます。

- 高野連の判断: いじめは「個人の問題」であり、チーム全体への出場停止処分には至らなかったため。

- 連帯責任の考え方の変化: 不祥事に関与していない選手のプレー機会を奪うべきではない、という近年の潮流に沿った判断であるため。

- 学校側の選択: 高野連から出場停止を命じられておらず、学校として「出場する」という選択をしたため。

もちろん、この判断に対して世間から「甘い」「教育的観点からおかしい」という批判が上がるのは当然のことです。

いじめの被害を受けた生徒の心を思えば、加害に関わった可能性のあるチームが晴れの舞台に立つことへの違和感は拭えません。

高野連や学校の判断と、社会の感情との間には、依然として大きな隔たりがあります。

広陵高校の選手たちは、この厳しい視線を背負いながらプレーを続けることになり、それ自体が野球部全体にとっての重い教訓となるのかもしれません。

高校野球が「教育の一環」であるならば、この一連の出来事すべてがその教材となっていると言えるでしょう。

現在は、昔のように「連帯責任を負わせる」という考えではなく、あくまでも「個人の問題」という考えが主流のようです。