実業家やごぼうの党の代表として知られる奥野卓志氏。

彼の背景にある「財閥」との繋がりについて関心が集まっていますが、その答えは彼の曾祖父にあります。

奥野氏の家系は、三大財閥のような全国的なものではなく、高知県で絶大な影響力を誇った「土佐の交通王」野村茂久馬氏に行き着きます。

奥野卓志が繋がる「土佐財閥」と称された野村家の実像

彼は特定の財閥グループに属していたわけではありません。

しかし、その事業規模と地域社会への影響力から、高知県における一種の「財閥」を一代で築き上げた人物として知られています。

日本の近代化において、中央の巨大資本とは別に、各地域には経済やインフラを支えた「地方財閥」とも呼べる有力な実業家一族が存在しました。

野村家はまさにその代表格と言えるでしょう。

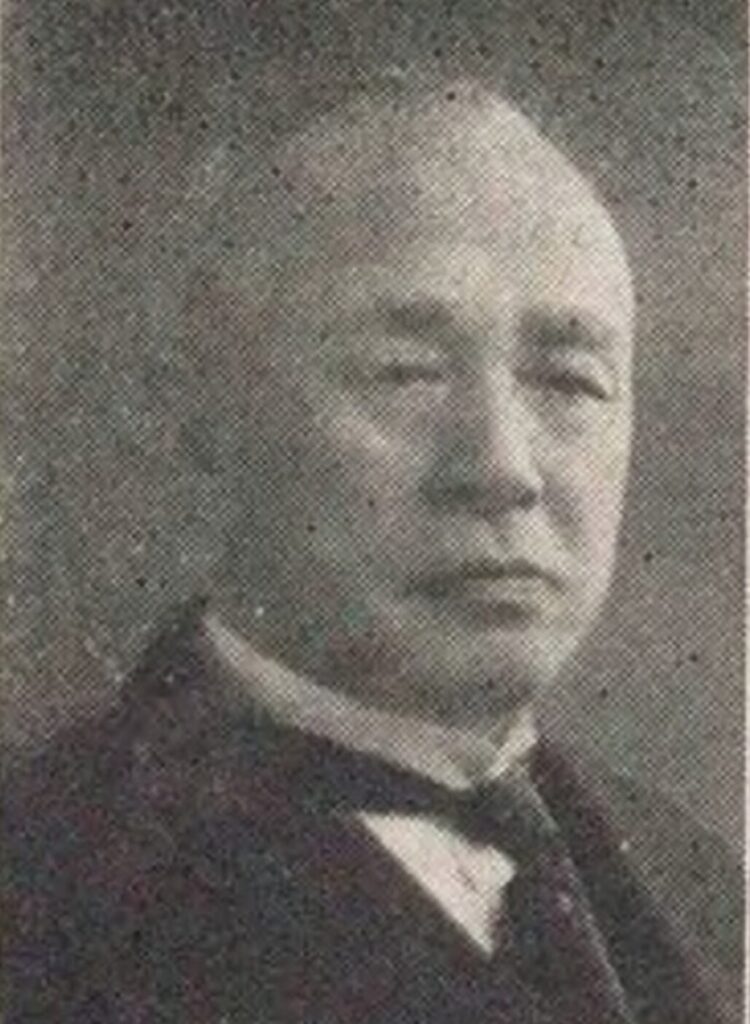

曾祖父は「土佐の交通王」野村茂久馬

野村茂久馬氏は1870年、土佐国安芸郡奈半利村(現在の高知県奈半利町)に生まれました。

高知県尋常中学校(現・高知追手前高校)では、後に「ライオン宰相」と呼ばれる濱口雄幸首相と同級生でした。

その後、東京専門学校(現・早稲田大学)で政治経済を学びますが、家業を継ぐため高知へ戻ります。

一度は家を出るなど若き日は苦労を重ねましたが、1897年に内国通運高知取引所を預かったことから実業家としてのキャリアをスタートさせます。

日露戦争での軍事輸送を手掛けたことを契機に、彼の事業は大きく飛躍していくことになります。

彼の功績の中心は、近代化が急がれる高知県の交通インフラ整備であり、「土佐の交通王」という異名は彼の事業そのものを表しています。

- 陸運事業:

1919年、株式会社野村組自動車部(後の高知県交通、現とさでん交通の前身の一つ)を設立。

当時はまだ珍しかった乗合自動車を県内に普及させ、バス路線網を県下全域に拡大しました。

これは人々の移動を劇的に変え、地域の生活や経済の活性化に直結しました。

さらに、貨物輸送や私鉄・高知鉄道(後の土佐電気鉄道安芸線)の建設も手掛け、高知の陸上交通の骨格を築き上げました。 - 海運事業:

1920年には土佐沿岸汽船株式会社を設立。

陸路の整備が不十分だった時代、高知県の沿岸地域を結ぶ航路は物資輸送の大動脈であり、彼の海運事業は地域の産業を支える重要な役割を担いました。 - 関連事業:

交通事業の拡大に伴い、車両や船舶の整備・製造の必要性に着目。

1921年に高知工作所を買収し、野村組工作所(現・新高知重工)として事業を拡大させます。

これにより、海陸の運輸事業をハード面からも支える一貫した体制を構築しました。

昭和初期には、現在の本州四国連絡橋(神戸・鳴門ルート)の構想を独自に抱くなど、その先見性は一地方の実業家の枠を超えていました。

地域の名士としての文化・社会貢献

野村茂久馬氏の影響力は経済界だけにとどまりませんでした。

1932年には高知県の多額納税者として貴族院議員に互選され、国政にも関与。高知商工会議所の会頭も務め、まさに高知の政財界を代表する存在となります。

また、彼は郷土愛の深い文化人としても知られています。

高知の偉人たちを顕彰する活動に私財を投じて尽力しました。

- 坂本龍馬像の建立:

桂浜に立つ雄大な坂本龍馬像の建立計画が持ち上がった際、その趣旨に賛同。

「坂本龍馬先生銅像建設会」の会長に推挙され、寄付集めから建立まで事業の中心人物としてこれを実現させました。 - 板垣退助像の再建:

戦時中の金属類回収令によって供出され、台座だけとなっていた高知城公園の板垣退助像。

戦後、財団法人板垣会の会長となった野村氏は、この銅像の再建事業に奔走し、見事に復活させました。

現在、私たちが目にする板垣退助像は、彼の尽力によるものです。

これらの活動は、単なる慈善事業ではなく、郷土の歴史と誇りを次世代に継承するという強い意志の表れでした。

経済的な成功を地域社会へ還元する姿勢は、多くの県民から人望を集める源泉となりました。

野村家という財閥の血筋と奥野卓志氏への系譜

野村茂久馬氏が一代で築いた事業と社会的信用は、その子孫へと受け継がれていきました。

そして、有力な家系との婚姻を通じて、そのネットワークはさらに強固なものとなります。

この華麗なる一族の系譜の先に、奥野卓志氏が位置しています。

野村家の子孫と姻戚関係

財閥がその影響力を維持・拡大するために、閨閥(けいばつ=婚姻関係を中心として結ばれた仲間や勢力)を重視するのは常ですが、野村家も例外ではありませんでした。

茂久馬氏の子供たちは、彼の事業を引き継ぐだけでなく、各界の有力者と婚姻関係を結んでいます。

| 子・子女 | 役職・婚姻関係 |

| 長男・好之 | 野村自動車の取締役を務める。 |

| 六男・好久 | 高知通運の社長に就任。 |

| 七男・好直 | 土佐造船鉄工所(現・新高知重工)の社長を務める。 |

| 長女・愛子 | 土佐商船の常務取締役・泉谷彦治氏と結婚。その息子(茂久馬氏の外孫)である泉谷良彦氏は、後に三菱石油の社長を務めた。 |

| 次女・孝子 | 高知の有力な医療法人・近森会グループの開設者である近森正博氏と結婚。 |

| 三女・好子 | 澁澤倉庫の役員を父に持ち、自身も土佐商船社長を務めた島崎直俊氏(住友銀行出身)と結婚。この人物が奥野氏の祖父にあたる。 |

このように、野村家は高知の交通・運輸業を核としながら、その人脈を県内の名士だけでなく、三菱グループや住友グループといった中央の財界にも繋がる家系へと広げていきました。

この閨閥戦略こそ、野村家が「土佐財閥」と呼ばれる所以の一つです。

曾祖父から奥野卓志氏への繋がり

彼の家系をたどると、その繋がりは明確になります。

- 曾祖父: 野村 茂久馬(土佐の交通王)

- 祖父: 島崎 直俊(土佐商船 元社長)

- 祖母: 島崎 好子(茂久馬氏の三女)

- 母: 奥野 秀子(旧姓・島崎)

- 本人: 奥野 卓志

つまり、奥野卓志氏は野村茂久馬氏の三女・好子さんの孫にあたります。

彼が実業家として活動する中で見せる幅広い人脈や、時に大胆な行動を取る背景には、曾祖父が一代で築き上げたこの「土佐財閥」とも言える強固な経済的・社会的基盤が存在しているのです。

まとめ

奥野卓志氏と財閥の関係について、最後に5つのポイントでまとめます。

- 奥野氏の家系は、三菱や三井といった全国的な財閥ではなく、高知県で「土佐の交通王」と呼ばれた実業家・野村茂久馬を祖とする一族である。

- 曾祖父の野村茂久馬は、バス、鉄道、海運、製造業などを手掛け、高知県の交通と経済の基盤を築いた。その影響力から「土佐財閥」とも称される。

- 野村茂久馬は実業家としてだけでなく、貴族院議員や、坂本龍馬像・板垣退助像の建立責任者を務めるなど、地域の文化的な名士でもあった。

- 野村家は事業継承に加え、三菱石油や住友銀行に連なる家系と閨閥を築くことで、その影響力を盤石なものとした。

- 奥野卓志氏は野村茂久馬のひ孫にあたり、この「土佐財閥」の血筋と歴史的背景が、現在の彼の活動の基盤の一部となっている。

最近、各メディアに出演されてますね。

今後のご活躍を期待します。