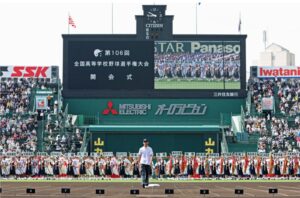

2007年の“がばい旋風”の再来かと注目を集める佐賀北高校。

甲子園での快進撃に地元が沸く一方で、その裏側では応援団の派遣費用が膨れ上がるという深刻な事態に直面していました。

華やかな舞台の裏で、学校関係者が直面した厳しい現実とはどのようなものだったのでしょうか。

佐賀北を襲った資金難の深刻な実態

甲子園での一勝は、選手たちにとって大きな栄誉であると同時に、学校にとっては莫大な費用の発生を意味します。

佐賀北高校が直面した資金難は、応援の規模を維持することが困難になるほど切迫したものでした。

1500万円の費用と寄付の現状

学校は後援会や同窓会と協力し、クラウドファンディングなどを通じて寄付を募りましたが、目標額に対して集まったのは3分の1にも満たない450万円ほどでした。

山口拓基教頭によると、県立高校は規則上、借金ができません。

そのため、不足分を補う手段はさらなる寄付に頼るしかなく、まさに八方塞がりの状態に陥っていたのです。

生徒への負担増と応援参加者の減少

資金不足のしわ寄せは、応援に参加する生徒たちに直接及びました。

当初、生徒の自己負担額は1人8,000円でしたが、2回戦では1万5000円にまで引き上げざるを得ませんでした。

この負担増は、参加者数にも影響を与えます。

1回戦では490人だった応援生徒は、2回戦では362人に減少。

佐賀から甲子園まではバスで片道12時間かかる長旅であり、金銭的な負担が、生徒たちの応援参加へのハードルを高くしてしまったことは想像に難くありません。

「アルプス席がスカスカの状態で選手に試合をさせるのは申し訳ない」という学校関係者の言葉からは、苦しい胸の内がうかがえます。

公立高校特有の悩み

佐賀北高校は、2019年に甲子園へ出場した際も資金繰りに苦しみました。

その際は、2007年の全国制覇時に寄せられた寄付の残りを充てることで何とか乗り切りましたが、今回はその蓄えもありません。

また、大学進学を主とする普通科の高校は、就職先との繋がりが強い商業高校や工業高校に比べ、企業からの寄付が集まりにくいという側面もあります。

公立高校という立場が、資金集めにおいて構造的なハンディキャップとなっているのです。

佐賀北の資金難が浮き彫りにした高校野球の課題

佐賀北が直面した問題は、決して他人事ではありません。

この一件をきっかけに、高校野球の応援のあり方そのものについて、さまざまな意見が交わされています。

応援のあり方への疑問の声

全校生徒がバスを連ねて応援に駆けつけるというスタイルは、高校野球の夏の風物詩ともいえる光景です。

しかし、その裏側には引率教員の過酷なスケジュールや、生徒たちの身体的な負担が存在します。

実際に引率を経験した人からは、「夜中に出発し、応援後すぐに帰路につき、翌朝着という弾丸ツアーで生徒はヘトヘトだった」という声も聞かれます。

物価や燃料費が高騰する中、そもそも大規模な応援団を派遣する必要があるのか、という根本的な問い直しを求める意見も少なくありません。

野球だけが特別なのか?公平性の問題

インターハイなど、他の部活動も全国大会に出場します。

しかし、野球部のように学校全体で大規模な応援団を組織し、そのための寄付を大々的に募るケースは稀です。

「なぜ野球だけが特別視されるのか」「他の部活との公平性が保たれていない」といった指摘は、もっともな意見と言えるでしょう。

学校が主体となって応援を推進するのではなく、あくまで希望者ベースでの参加とし、費用は自己負担を原則とすべきではないか、という声も上がっています。

高野連や大会構造への見直しを求める意見

この問題の解決には、個々の学校の努力だけでは限界があります。

そのため、大会を主催する高野連(日本高等学校野球連盟)が、収益を出場校に分配するなど、財政的な支援を行うべきだという意見が多く見られます。

また、開催地が甲子園に固定されていることで、遠方の学校が移動や宿泊で大きな不利を被っているという構造的な問題も指摘されています。

全国のドーム球場での持ち回り開催など、大会のあり方そのものを見直す時期に来ているのかもしれません。

まとめ:佐賀北を襲った甲子園応援の資金難

佐賀北高校の資金難は、一校だけの問題ではなく、現代の高校野球が抱える多くの課題を象徴しています。

最後に、今回の件から見えてきたポイントを5つにまとめます。

- 佐賀北は甲子園応援で約1500万円の費用が必要だったが、寄付が目標に届かず深刻な資金難に陥った。

- 資金不足を補うため生徒の自己負担額が増加し、応援への参加者数が減少する結果を招いた。

- 公立高校は私立に比べて寄付が集まりにくく、資金面で構造的なハンディキャップを抱えている。

- この問題をきっかけに、全校応援の必要性や他の部活との公平性について多くの議論が巻き起こった。

- 高野連による出場校への財政支援や、大会の開催方式の見直しなど、抜本的な改革を求める声が高まっている。

遠方から大規模応援団の派遣など、今までの習慣を見直す時期に来ているのかもしれません。

高野連を初めとした関係機関による問題解決に向けた協議を行い、対策の推進を期待いたします。